2024年7月14-15日

今回はライブ参戦に託けて、観光の時間を作ってしまった。 川越は、前回の秩父三社巡りの際に、候補地としてあげたものの、少し遠すぎることで外れた経緯がある。 今度は、車でなく電車で訪問することにした。

翌日は、ライブ前のひと時を、深川の門前仲町で過ごすことに。

<<川越:蔵造りの町並み:陶舗やまわ/宮岡刃物店/深善美術表具店>>

|

2024年7月14-15日 今回はライブ参戦に託けて、観光の時間を作ってしまった。 川越は、前回の秩父三社巡りの際に、候補地としてあげたものの、少し遠すぎることで外れた経緯がある。 今度は、車でなく電車で訪問することにした。 翌日は、ライブ前のひと時を、深川の門前仲町で過ごすことに。 |

<<川越:蔵造りの町並み:陶舗やまわ/宮岡刃物店/深善美術表具店>> |

|

<<喜多院:山門>> まず、川越駅前で巡回バスに乗り、喜多院へ。 雨模様ではあるが、何とか持ちこたえている。 山門は、寛永9年(1632年)の建立。重要文化財。 現在の喜多院の境内では最古の建物である。

| ||||

|

<<喜多院:慈恵堂>> その名の通り、慈恵大師を祀る本堂。 寛永16年(1639年)の建立。 天長7年(830年)、淳和天皇の命により慈覚大師円仁が開創し、無量寿寺と号した。 永仁4年(1296年)には、伏見天皇が、尊海僧正に再興を命じ、関東天台宗の本山とした。 慶長4年(1599年)、かの天海僧正が第27世住職として入寺、喜多院と改めた。 以後、徳川家の尊崇も厚く、隆盛を誇ることになる。 | ||||

|

<<喜多院:紅葉山庭園>> しかし、寛永15年(1638年)、川越大火に見舞われ、山門と経蔵以外の堂宇を焼失する。 時の3代将軍の徳川家光はすぐに復興にかかり、江戸城紅葉山の別殿を移築し、客殿、書院を再興した。 客殿には「家光誕生の間」、書院には「春日局化粧の間」が残り、重要文化財となっている。 中庭には、家光御手植えの桜が・・。 | ||||

|

<<喜多院:鐘楼門>> 元禄15年(1702年)の再建。重要文化財。

| ||||

|

<<喜多院:五百羅漢>> 次は、喜多院の名物、日本三大羅漢の一つに挙げられる五百羅漢。

ちなみに、三大羅漢というと、羅漢寺(大分県)、建長寺(神奈川県)、徳蔵寺(栃木県)が、候補に挙げられるようだ。 これも、例によって、はっきりとは決まらないらしい。 | ||||

|

<<仙波東照宮>> 喜多院に隣接して、仙波東照宮がある。 その名の如く、徳川家康をお祀りしている。 元和2年(1616年)に亡くなった家康の法要は、久能山から日光山に改葬される途中、天海僧正によって、当地で行われた。 その際に、御水尾天皇から東照大権現の勅額の下賜を受け、創建されたという。 | ||||

|

<<仙波東照宮:拝殿>> 寛永15年(1638年)の川越大火の際には、この東照宮も焼失した。 現在の建物は、その後の寛永17年(1640年)に再建されたものである。 仙波東照宮を、三大東照宮に挙げる声もあるが、定着しているとは言えない。 本命は、日光東照宮(栃木県)と久能山東照宮(静岡県)であるが、その他には、 滝山東照宮(愛知県)、世良田東照宮(群馬県)、上野東照宮(東京都)、鳳来山東照宮(愛知県)、金地院東照宮(京都府)そして仙波東照宮が、著名な所らしい。 <<仙波東照宮:本殿と唐門>> 拝殿、本殿、唐門などは、重要文化財。 余談であるが、ここが童謡「あんたがたどこさ」の発祥地と言う説がある。 戊辰戦争の時に、仙波山に駐屯していた熊本藩出身の兵士と、地元の子供たちの会話の様子を歌ったものだという。 | ||||

|

<<日枝神社:拝殿>> 道路を挟んだ反対側に日枝神社がある。 本殿はそばに行けないので、写真はなし。 慈覚大師円仁が喜多院を創建する際に、その鎮守として滋賀県大津市の日枝大社を勧請したのが始まりとされる。 | ||||

|

<<成田山川越別院>> 嘉永6年(1853年)、石川照温師によって開創される。 明治10年(1877年)、成田山川越別院本行院を称し、成田山最初の別院となる。 石川照温師は、成田山新勝寺の不動明王のご利益により両眼の失明から回復した。 そのため、一生を不動明王に捧げることを決意し、諸国遍歴の旅を志し、当地にたどり着いたのだという。 | ||||

|

<<川越:蔵造りの町並み>> 喜多院から巡回バスに乗り、蔵造りの町並みへ。 喜多院では、そんなに観光客がいなかったのだけれど、ここは雨にもかかわらず、人であふれていた。 有名店の前では、列ができている。 喜多院のそばでお昼を食べてきてよかった。 川越市は、地理的な要衝で古くから豪族が居を構えていた。 江戸時代の川越藩は、大老老中などを輩出する大藩として格式を誇っていた。 酒井忠勝・堀田正盛・松平信綱・柳沢吉保などが、藩主を務めている。 大藩の殖産政策もあって、商業の中心地としても栄え、川越商人が財を成した。 明治維新後も、繁栄は続き、埼玉りそな銀行の前身である第八十五銀行や、 西武新宿線や東武東上線などの前身鉄道企業も設立された。 川越市は、震災や戦災を免れたため、城跡・寺院・神社・旧跡など建築物や文化財が多く残っている。 その町並みを生かし、首都圏との便が良いこともあって、小京都として人気となっている。 明治26年(1893年)、川越は大火に見舞われ、中心部が焼失するが、蔵造の建物が残っていったため、 蔵の防火性を認識した店主らがこぞって蔵造りを採用、現在の町並みの原型をなしたという。 その他にも、大正浪漫夢通りや昭和の町通りなどがあり、各時代の建物を残している。 | ||||

|

<<川越:時の鐘>> 時の鐘は川越のシンボルともいえる存在である。 江戸時代の初期、酒井忠勝が川越城主の時代に建設されたという。 何度か焼失し、現在の建物は4代目、明治26年(1893年)の川越大火後に再建されたもの。 やぐらの下には、薬師神社がある。 ちょうどいい雨宿りの場所になっており、通り抜けるのにも一苦労。 この角度からだと、撞き棒が良く見える。 今も、一日に4回音を聞かせているという。ただし、機械式だそうだ。 | ||||

|

<<川越:小江戸まめ屋>> | ||||

|

<<川越:商工会議所>> 大正浪漫夢通りの入り口にある、大正時代を代表するような建物。 商工会議所の入っている現役のビルである。 | ||||

|

<<深川不動:参道>> 翌日は、ライブまで、門前仲町を訪れる。 地下鉄の出口から、ほぼ一直線で、参道が続く。 参道の両脇には、江戸の下町らしきお土産や食べ物のお店が並んでいる。 都心のお寺には殆ど来ないのだけど、さほで広くない敷地に、目一杯建物が立て込んだイメージがある。 | ||||

|

<<深川不動:梵字の壁>>

| ||||

|

<<深川不動:旧本堂>>

| ||||

|

<<深川不動:旧本堂と新本堂>> たまたまこの日は、7月15日と言うことで、盂蘭盆会の行事が行われており、 護摩行も脇から見ることが出来たのだが、内本堂は拝観することができなかった。 残念。 左奥が新本堂で、平成24年(2012年)の落慶。 外壁は、不動明王の御真言の梵字で埋め尽くされている。 | ||||

|

<<富岡八幡:本殿>>

| ||||

|

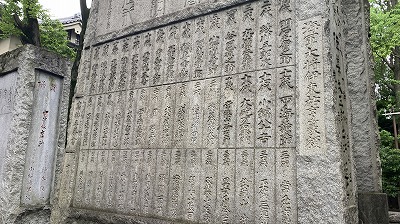

<<富岡八幡:横綱力士碑>> 本堂の裏にある横綱力士碑。

| ||||

|

<<富岡八幡:大関力士碑>> 参道入り口わきには、大関力士の碑がある。 もっとも、横綱になった力士は刻されないので、引退後になるようだ。 最後に刻されているのは、豪栄道であった。 | ||||

|

<<ゆりかもめ:有明駅付近>> ライブ会場へは、ゆりかもめで。 |