2024年2月24日

三日目は、想像以上の快晴に。景色を楽しむ場所は、みんな三日目にとってある。 高崎観音から榛名山に入るコース。榛名神社には、少し雪も残っていたが、日の光を浴びてまぶしい。

<<榛名湖と榛名山>>

|

2024年2月24日 三日目は、想像以上の快晴に。景色を楽しむ場所は、みんな三日目にとってある。 高崎観音から榛名山に入るコース。榛名神社には、少し雪も残っていたが、日の光を浴びてまぶしい。 |

<<榛名湖と榛名山>> |

|

<<観音山公園:平和塔>> 高崎白衣大観音(通称高崎観音)は、高崎市のシンボルとして、新幹線の車窓からもよく見える。 観音山の山頂(標高190m)にある慈眼院の境内にあり、付近一帯は、観音山公園として整備されている。 平和の塔は、高崎歩兵第15連隊戦没者の慰霊塔として建てられた。 同連隊の兵士は、日露戦争の旅順攻撃において多くの犠牲者を出したのだという。 | |||

|

<<観音山公園:高崎観音の足跡>> 駐車場には、高崎観音の実物大の足跡がある。 駐車場のおじさんに教えてもらわないと、大きすぎて気付かないところだった。 高崎観音の方を向いている。 | |||

|

<<慈眼院:高崎白衣大観音>>

高崎観音は、昭和11年(1936年)に、高崎の名門企業である井上工業の創業者、井上保三郎氏が私財を投じて建立した、 鉄筋コンクリート製の観音像である。 高さ41.8m。内部には、146段の階段があり、20体の仏像が安置されている。 昭和16年(1941年)、慈眼院が現在地に移転し、高崎観音は慈眼院本尊の前仏となる。 なお、井上工業は、若き日の田中角栄が務めていたことでも有名であるが、 平成20年(2008年)に破産し、120年の歴史に幕を閉じている。 | |||

|

<<慈眼院:光音堂>> 昭和54年(1979年)の落慶。 本尊は聖観世音菩薩坐像。 別名、一願観音ともいい、願いをひとつだけ叶えてくれるという。 とくに縁結びにはご利益が高いということだ。 | |||

|

<<慈眼院:大師堂>>

| |||

|

<<慈眼院:本堂(千体観音堂)>> 慈眼院は、鎌倉中期に、執権北条義時の三男、相州極楽寺入道重時の創建とされる。 もともと、高野山金剛峯寺の塔頭寺院のひとつで、学問寺として隆盛を誇っていた。。 昭和16年(1941年)、別格本山として当地に移転する。 千体観音堂は、昭和61年(1986年)の再建。 本尊聖観音を中心にして、千人の施主から奉納された千体観音像が安置されている。 | |||

|

<<清水寺:山門>> 駐車場から300mほど下ると、清水観音堂がある。 大同3年(808年)、征夷大将軍坂上田村麻呂が、蝦夷征伐の兵士の健勝と武運長久を祈り、 京都東山の清水寺から勧請、開基したと伝えられる。 下からだと、520段の石段がある。ちょっときついかな。 石段の途中に、石段をまたぐ形で山門がある。 | |||

|

<<清水寺:観音堂>> 大悲閣という。本尊は千手観音。 観音山と言う名前は、このご本尊からと言われている。 ※高崎観音があるから観音山ではなく、観音山に高崎観音が作られたんだね。 石段脇には、多くのアジサイが植えられており、あじさい寺としても知られている。 | |||

|

<<清水寺:田村堂>> 元治元年(1864年)、水戸天狗党と高崎藩の戦い、いわゆる下仁田戦役の戦没者36名を祀っている。 堂内には、戦没者の木像が収められている。 現在の堂は、大正3年(1914年)の再建である。 | |||

|

<<榛名神社:二の鳥居>> 高崎観音から、榛名神社へ、約1時間。 道を間違えて、ちょっと、わき道にそれながらも、何とかたどり着く。 大きな一の鳥居をくぐって商店街を抜け、二の鳥居に至る。 | |||

|

<<榛名神社:隋神門>>

弘化4年(1847年)の再建。重要文化財。 元々は仁王門であったが、神仏分離に伴い隋神門とされ神像が置かれた。 | |||

|

<<榛名神社:参道>> 綏靖天皇(すいぜいてんのう)の時代に、 饒速日命(にぎはやひのみこと)の御子である可美真手命(うましまでのみこと)父子が、 山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、 用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。 延長5年(927年)完成の延喜式神名帳に名前が載っている。 主祭神は 火の神・火産霊神(ほむすびのかみ) 土の神・埴山姫神(はにやまひめのかみ) である。 隋神門をくぐってから、しばらく参道が続く。 昨晩降った雪が白く光っている。 参道のあちこちに、七福神の像が立っている。 毘沙門天と、大黒天は見つけられず。GOOGLEから借用した。 |

=恵比寿= |

=大黒天= |

=毘沙門天= |

=弁財天= |

=福禄寿= |

=寿老人= |

=布 袋= |

|

<<榛名神社:朝日岳夕日岳>> 隋神門から、神幸殿まで、20分ほどかかる。 しかし、参道には見どころがたくさんあり、あきることがない。 |

|

<<榛名神社:三重塔>> 明治2年(1869年)の再建。 高さ16m。神宝殿と呼ばれる。 神仏習合時代を思わせる、珍しい建造物である。 なお群馬県内にある三重塔は、ここだけである。 長野県内にはいくつもあるのに、不思議なことだ。 |

|

<<榛名神社:神橋>> 太鼓橋なので、雪で滑りやすくなっており、ヒヤヒヤしながら渡る。 |

|

<<榛名神社:行者渓>> |

|

<<榛名神社:神幸殿>> 安政6年(1859年)の建立。重要文化財。 突き当りに手水舎があり、参道はここで左へ90度曲がる。 角には、神幸殿、右側には瓶子の滝が見える。 左には神門に繋がる石段がある。 |

|

<<榛名神社:神門への石段>> |

|

<<榛名神社:神門と双竜門>> 神門をくぐるといったん境内に出たのかと思ったが、さらにその先に石段があり、双竜門から本殿のある境内に至る。 |

|

<<榛名神社:双竜門>> 安政2年(1855年)の建立。重要文化財。 主要な建物はすべて工事改修中ということで、双竜門以外一部しか見ることができなかった。 神楽殿、国祖社・額殿、本社・幣殿・拝殿は、大改修中。 平成29年度(2017年度)から令和7年度(2025年度)にかけての改修計画である。 何でも、建立以来、本格的な修理がされないまま老朽化が進んでいるため、解体した上で色を塗りなおすということらしい。 |

|

<<榛名神社:御姿岩>> 榛名神社の本社は、岩に飲み込まれるような形で建てられている。 ご神体は、岩に中にくり抜かれた洞窟の中に祀られているという。 その本社を飲み込んでいる岩が、この御姿石である。 |

|

<<榛名神社:瓶子(みすず)の滝>> 二つの岩の間を流れ落ちている。 水源は、湧き水だという。手水舎の水も湧き水だという。 |

|

<<榛名神社:鞍掛岩>> どれが鞍掛石なのか、なかなか分からなかった。 アーチ状になった橋様の岩だということで、これかということになった。 洞窟の入り口付近だけが残って、奥の方が崩落したためにこういう形になったらしい。 |

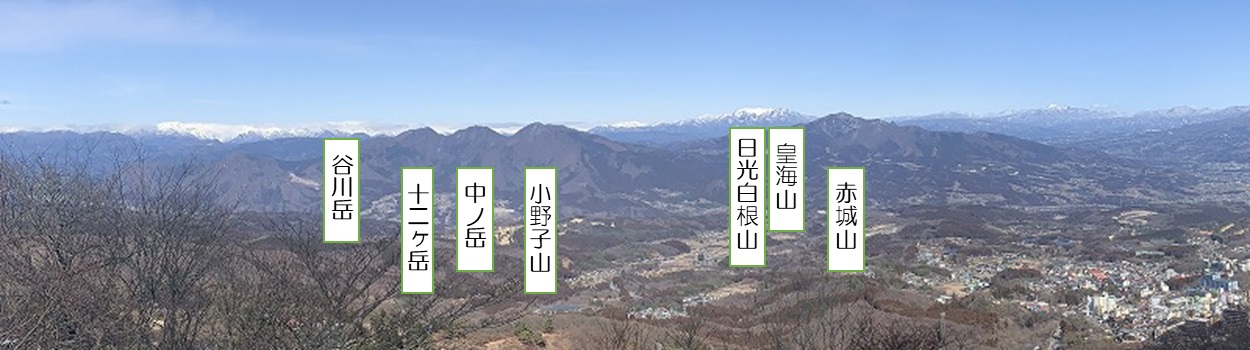

<<榛名山:高根展望台>> |

|

<<榛名山と榛名湖>> 榛名湖は凍っていた。 何とも言えない色合い。 榛名山は、カルデラ湖である榛名湖と中央火口丘である溶岩ドーム(標高1309m)を、複数の山が囲む複雑な形態をしている。 最高峰は、掃部岳(標高1449m)。 |