2022年11月25-26日

機会があれば行ってみたいところ。でも、ここだけを目的にしては、なかなか行けないところ。 竹田城はそんな場所だった。周りについでに行ける場所がないため、計画が立てにくい。

今回は、帰りの通り道にうまく組み込むことができた。 運が良ければ、雲海に浮かぶ天空の城を見たいと思い、城跡は夕方、展望台は早朝に行くことにした。

<<竹田城跡:南千畳>>

|

2022年11月25-26日 機会があれば行ってみたいところ。でも、ここだけを目的にしては、なかなか行けないところ。 竹田城はそんな場所だった。周りについでに行ける場所がないため、計画が立てにくい。 今回は、帰りの通り道にうまく組み込むことができた。 運が良ければ、雲海に浮かぶ天空の城を見たいと思い、城跡は夕方、展望台は早朝に行くことにした。 |

<<竹田城跡:南千畳>> |

|

<<竹田城跡:山城の郷>>

| ||

|

<<竹田城跡:落ちない石>> バスを降りて、しばらくは車の通れる舗装路を行く。 すぐ、目前に大きな石が、道から転げ落ちそうになっている。 でも、落ちないらしい。 15分ほど歩くと料金所があり、そこから山道になる。 さらに、山道を5分ほど登って、北千畳につく。 | ||

|

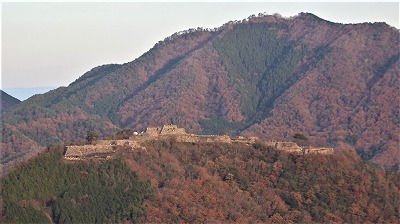

<<竹田城跡:料金所から山道へ>> 竹田城は、標高353.7mの古城山山頂に築かれた山城である。 (ちなみに、備中松山城の建つ臥牛山は標高487mある。) 天守台・本丸をほぼ中央に配し、北には二の丸・三の丸・北千畳と続き、南には南二の丸・南千畳が続く。 北西部には花屋敷と呼ばれる一角がある。 廃城になってからすでに400年以上たつのだが、石垣がほぼ元の状態で残っており、現存する山城として屈指の規模を誇る。 竹田城は、嘉吉年間(1441年-1443年)に、山名宗全によって築かれ、太田垣氏が城主となった。 播磨(赤松氏)と但馬(山名氏)の争いの中で、播磨への攻撃の拠点となっていたらしい。 その後、戦国時代を経て、羽柴秀長やその配下の桑山重晴、赤松広秀が城主となって改修を進め、豪壮な石垣が完成する。 山頂に作られた城郭としては、最後の近世城郭にあたる その後、江戸幕府の方針により、慶長5年(1600年)に廃城となる。 | ||

|

<<竹田城跡:北千畳>> 石垣の上に出ると、広々とした空間が広がっている。 北千畳と呼ばれる一角である。 しばし、山登りの疲れを休め、下界の景色を眺めるひと時となる。 | ||

|

<<竹田城跡:二の丸から本丸>> 北千畳から三の丸二の丸と、石垣の間を抜けてくる。 団体さんは、ガイドを頼んで案内をしてもらっている。 | ||

|

<<竹田城跡:二の丸から南千畳>> 北千畳と南千畳は、同じ標高(331m)になっており、本丸の標高(351m)とは、20mの高低差がある。 天守台は、城郭の中心にあり、他の曲輪より一段高い所にあるため、権威の象徴的なものであったらしい。 | ||

|

<<竹田城跡:天守台>> かつて角川映画「天と地と(1989)」で、ここに春日山城のオープンセットが作られ、 天守閣・大手門・土塀などが建設されたという。 その他、影武者(1980)・魔界転生(2003)・天地明察(2012)・軍師官兵衛(2014)などのロケ地としても使用された。 平成18年(2006年)、日本100名城に選定され、知名度が上がった。 さらに、翌年には、雲海に浮かぶ竹田城跡の写真が発表され、天空の城竹田城の名を一躍有名なものにした。 | ||

|

<<竹田城跡:天守台から南千畳>> この景色が、南米マチュピチュ遺跡に似ていることから、日本のマチュピチュと言われる。 | ||

|

<<竹田城跡:播但連絡道路 虎臥城大橋>> 城跡からは、素敵なアーチ橋が目に入った。これはこれで、大したものだ。

| ||

|

<<竹田城跡:南千畳から天守台>> 山の上とは思えないほど広々とした空間。 城の大きさが思い知らされる。 | ||

|

<<竹田城跡:立雲峡入口>> 天空の城として有名な竹田城であるが、雲海に浮かぶ城郭を見るためには、立雲峡の展望台に上らねばならない。 雲海の発生は、日の出前後ということ。 折よく、ホテルで募集していた見学ツアーがあるとのことで、朝5時に出発し、駐車場に着く。 皆、雲海目当てで、超満員のあり様。 懐中電灯を灯して、夜の山道を登っていく。 しかし、登る人数も半端ないため、夜の暗さも気にならない。 | ||

|

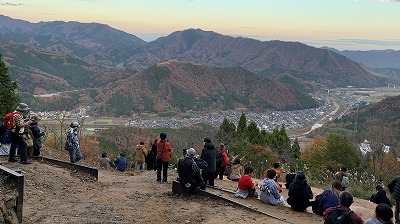

<<竹田城跡:第一展望台>> 40分ほど一気に登り、第一展望台につく。 よく見えないが、周りには多くの人の気配があり、皆が日が昇るときを待っている。 段々と明るくなり(当日の日の出は6:45)、お城の場所も少し見えてくる。 振り向くと、高いところまで、階段状のテラスになって、多くの人が見れるようになっている。 立雲峡は、竹田城のある古城山(標高353m)の東、 円山川と城下町竹田を挟んだ対岸にある朝来山(標高756.4m)の中腹にある。 昭和7年(1932年)、当地を訪れた松本卯一郎氏がその魅力に気づき開拓に着手する。 また、かねてから師事していた頭山満に命名を依頼し、頭山は自らの雅号をとって「立雲峡」と名付けた。 頭山満とは、当時、右翼の大御所として政界に隠然たる勢力をもっていた人物である。 | ||

|

<<竹田城跡:天空の城>> 日が出ても、雲海の発生する気配はなし。 早々に諦めて、下山する人がいる。 昨夜、気温があまり下がらなかったことが原因らしい。 昨日とは逆の状況に、運を感じる。 雲海の出る条件は、 ①前夜気温が下がり ②当日は晴れて気温が上がり ③湿気があり ④強い風が吹いていない、などの条件があるそうだ。

展望台は、第一から第三までの三か所あり、それぞれの見え方があり、どこが一番とは決められない。 背景の山との位置関係で、高さの違いがわかるだろう。 この日の夜は、ライトアップのイベントがあるらしい。 | ||

|

<<竹田城跡:山道と出口>> 帰り道となって、ようやく辺りの景色を楽しむことができた。 奇岩や巨岩が点在し、お城見物だけでない、楽しみもあるようだ。 一帯は、春にはソメイヨシノや山桜が咲き誇り、「但馬吉野」と呼ばれる桜の名所になっている。 | ||

|

<<松尾寺:仁王門>> 西国三十三所第29番札所 青葉山松尾寺。 本尊は馬頭観音菩薩。秘仏。 松尾寺は、京都府舞鶴市と福井県高浜町との境にある青葉山(標高693m)の南山腹、標高250m辺りに位置する。 寺の所在としては舞鶴市になる。 ほんとに、いつも思うのだが、昔の人は何でこんな山奥にお寺を作るのだろう? ここも、車で、狭い山道を登ることになった。 | ||

|

<<松尾寺:本堂は工事中>> 残念ながら、その特徴的な本堂は工事中で参拝できず。 現代の本堂は牧野英成により享保15年(1730年)に修築されたものである。 青葉山は、東峰(標高693m)と西峰(標高692m)の2峰をもつ。 東部海岸から眺める山容は、若狭富士と称される。 この山は、早くから修験道修行の場となっていたらしい。 <<松尾寺:大師堂>> 唐の僧、威光上人が当山の二つの峰を望んで、唐にあった霊験のある馬耳山を想起する。 山に登り、松の大樹の下に馬頭観音を感得し、草庵を結んだのが和銅元年(708年)のこととされる。 元永2年(1119年)には鳥羽天皇の行幸があり、寺領四千石を給い、寺坊は65を数えて繁栄した。 その後、度重なる火災にあったが、その都度、細川幽斎や京極家によって復興される。 | ||

|

<<松尾寺:手水>> | ||

|

<<松尾寺:大イチョウ>> ちょうど、黄色に染まって、境内に影を落としていた。 | ||

|

<<松尾寺:鐘楼>> 鐘楼の左に見えるのが、大イチョウの木である。 このイチョウは、鳥羽天皇が、元永2年(1119年)にお手植えされたものだという。 |