2022年9月18日

台風が近づいている。今日明日にも、九州に上陸しそうな勢いで、こちらも気が気でない。 航空会社のサイトによると、問題なく運航しているらしい。何とか今日一日はもちそうだ。

実際には、18日夜に鹿児島に上陸。翌19日、福岡から日本海側を通り、新潟に再上陸して太平洋に抜けた。 松山も、翌日は大荒れで、一日遅れていたら大変なことになっていた。

ということで、今日は、行けるところまで行って、早めに松山空港に戻ることにした。

<<弥谷寺:阿弥陀三尊摩崖仏>>

|

2022年9月18日 台風が近づいている。今日明日にも、九州に上陸しそうな勢いで、こちらも気が気でない。 航空会社のサイトによると、問題なく運航しているらしい。何とか今日一日はもちそうだ。 実際には、18日夜に鹿児島に上陸。翌19日、福岡から日本海側を通り、新潟に再上陸して太平洋に抜けた。 松山も、翌日は大荒れで、一日遅れていたら大変なことになっていた。 ということで、今日は、行けるところまで行って、早めに松山空港に戻ることにした。 |

<<弥谷寺:阿弥陀三尊摩崖仏>> |

|

<<弥谷寺(いやだにじ):百八階段>> 四国霊場第71番札所 剣五山弥谷寺。 弥谷山(標高382m)の中腹225m辺りに本堂がある。 本堂までは、麓の駐車場からは540段の石段。 今日の行程のことも考えて、上の駐車場まで行くことにした。 それでも、残り108段の階段がある。さらにその先にも140段。 ただ、ここは手すりのついた、新しい階段なので、歩きやすい。 この下に昔の石段が残っているのだろうか。それとも、別の道が?

| |||

|

<<弥谷寺:摩崖仏>>

| |||

|

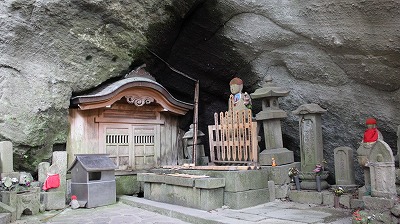

<<弥谷寺:水場>> 本堂下にある、水場横の洞窟が神仏の世界への入口だといわれ、特別強く信仰された。 その霊山信仰を持った修験者により刻まれた摩崖仏が今も無数に点在している。 | |||

|

<<弥谷寺:大師堂>>

<<弥谷寺:多宝塔>> 香川県にある第71番札所(弥谷寺)から第77番札所(道隆寺)までの遍路を七カ所まいりという。 それぞれに七福神があてられており、当寺は大黒天が相当する。 八十八か所まいりが困難な者が、短期間で巡礼できるとして始めたものだという。 | |||

|

<<曼荼羅寺(まんだらじ):仁王門>> 四国霊場第72番札所 我拝師山曼荼羅寺。

| |||

|

<<曼荼羅寺:本堂>> 72番曼荼羅寺、73番出釈迦寺、74番甲山寺、75番善通寺と、近辺に4寺が固まっている。 弘法大師と直接関係するお寺のようだ。 推古天皇4年(596年)、弘法大師の出身氏族である佐伯氏の氏寺として創建される。 当初は、世坂寺(よさかじ)と称したという。 本尊は大日如来。 | |||

|

<<曼荼羅寺:大師堂>>

| |||

|

<<曼荼羅寺:境内>>

| |||

|

<<曼荼羅寺:笠松大師>> かつて、境内には、弘法大師御手植えと伝わる松の古木があった。 樹齢1200年を超え、高さは4mほどだが、枝の直径が17-18mもあり、菅笠のような形をしていたという。 しかし、松くい虫に浸食され、平成14年(2002年)伐採された。 その幹に刻んだのがこの笠松大師である。 | |||

|

<<出釈迦寺(しゅつしゃかじ):門柱>> 四国霊場第73番札所 我拝師山出釈迦寺。 弘法大師幼少期の数ある伝説のひとつに「捨身ヶ嶽」縁起がある。 弘法大師が7歳の時、倭斬濃山(わしのやま)に登り 「私は将来仏門に入り、仏の教えを広めて多くの人を救いたい。 私の願いが叶うなら釈迦如来よ、姿を現したまえ。 もし叶わぬのなら一命を捨ててこの身を諸仏に捧げる」 と、断崖から谷へと飛び降りた。 すると、紫雲が湧き立ち、釈迦如来と天女が現れ大師を抱きとめ、「一生成仏」と宣し、彼の願いが成就されたという。 <<出釈迦寺:山門>> 成人した大師は、釈迦如来が現われた山を「我拝師山」と名づけ、その山に出釈迦寺を建立し、 釈迦如来の尊像を刻んで本尊とした。 これが、捨身ヶ嶽禅定の縁起である。 山上の寺(捨身ヶ嶽禅定)は、1600年代に麓に寺が建立され、奥の院となった。 さらに、大正9年(1920年)には、札所も麓の寺に移された。 | |||

|

<<出釈迦寺:本堂>>

| |||

|

<<出釈迦寺:大師堂>>

| |||

|

<<甲山寺(こうやまじ):山門>> 四国霊場第74番札所 医王山甲山寺。 平成20年(2008年)の再建。 弘法大師が、曼荼羅寺と善通寺の間に、霊地を探していたところ、岩窟から老翁が現れ「ここに寺を建てよ」と告げた。 大師は、この地に住む毘沙門天の化身と悟り、毘沙門天像を刻んで岩窟へ安置したことに始まるという。 | |||

|

<<甲山寺:本堂>> 享保20年(1730年)の再建。 その後、弘法大師は、嵯峨天皇の勅命を受けて、満濃池の修築を命じられた。 この地で薬師如来を刻み修法すると、数万の人々が集まり、無事に築造を完成に導くことができた。 弘仁12年(821年)、その功績に対して朝廷から二万銭が与えられ、その一部によって堂宇が建立された。 先に刻んだ薬師如来を本尊とし、山の形が毘沙門天の甲冑に似ていることから「甲山寺」と名付けられた。 | |||

|

<<甲山寺:大師堂>>

| |||

|

<<甲山寺:境内>>

| |||

|

<<甲山寺:蘇鉄の木>> 南国情緒たっぷり。 | |||

|

<<善通寺(ぜんつうじ):南大門と五重塔>> 四国霊場第75番札所 五岳山善通寺。

| |||

|

<<善通寺:五重塔>> 明治35年(1902年)の再建。4代目。重要文化財。 総高43m。高さでは日本第4位だそうだ。 弘化2年(1845年)、仁孝天皇の綸旨により再建が始められ、この年に完成した。 善通寺は、高野山、東寺と共に弘法大師三大霊場に数えられる。 広大な境内は創建地である東院(伽藍)と、空海生誕地とされる西院(誕生院)に分かれている。 今日は、南大門から、東院伽藍に入る。 | |||

|

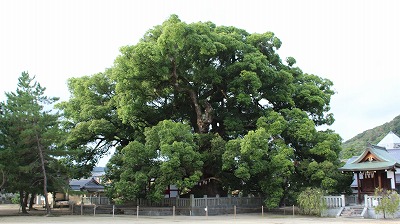

<<善通寺:金堂(本堂)>> 元禄12年(1699年)の再建。重要文化財。 本尊は薬師如来坐像。像高3m(丈六)。 元禄13年(1700年)、北川雲長作。 弘法大師の父で地元の豪族であった佐伯善通から土地の寄進を受け、 大同2年(807年)に建立し始め、弘仁4年(813年)に落成したという。 父の名をとって「善通寺」とした。 鎌倉時代になって、佐伯家の邸宅跡(弘法大師の生誕地)に「誕生院」が建立される。 江戸時代までは、善通寺と誕生院のそれぞれに住職をおく別々の寺であったが、明治初年に単一の寺院となった。 <<善通寺:大楠(五社明神の楠)>> 幹周/12. 60m、樹高/34.0m、樹齢千数百年

| |||

|

<<善通寺:仁王門>>

東院伽藍から廿日橋を渡って西院誕生院へ。 仁王門は、明治22年(1889年)の再建。 中の金剛力士像は、南北朝時代・応安3年(1370年)の製作。 <<善通寺:御影堂前回廊>> 大正4年(1915年)の再建。 仁王門から、御影堂まで、回廊が続いている。 | |||

|

<<善通寺:御影堂>> 天保2年(1831年)の再建。 かつて、佐伯氏の邸宅があった場所だという。 また、御影堂の奥殿は、母親の玉依御前の部屋の場所と言われ、まさにご誕生の場となる。 | |||

|

<<善通寺:境内夜景>> 善通寺の宿坊に泊まった。 部屋の窓から、大玄関・表書院・御影堂と見えている。 一応温泉(大師の里湯温泉)で、大浴場も清潔で広い。 消灯は九時。といっても、明かりが消えるわけではない。 朝は、六時からお勤めがあり、終わって朝食となる。 | |||

|

<<金倉寺(こんぞうじ):仁王門>> 四国霊場第76番札所 鶏足山金倉寺。

| |||

|

<<金倉寺:本堂>> 昭和58年(1983年)の再建。 宝亀5年(774年)に、和気道善によって創建されたと伝えられる。 弘法大師の甥と言われる智証大師円珍は、弘仁5年(814年)に当地で生まれたという。 仁寿元年(851年)、道善の子である和気宅成の上奏により、父の名をとって、道善寺と名付けた。 宅成の子円珍は、天安2年(858年)に唐から帰朝後、当寺を訪れ伽藍を造営し、薬師如来を刻して本尊とした。 延長6年(928年)、醍醐天皇の勅命により地域の名をとって、金倉寺と改めた。 <<金倉寺:祖師堂(大師堂)>> 慶安4年(1651年)に建立された元の金堂を移築。 智証大師像が中央に弘法大師像が右脇陣に神変大菩薩(役の行者)が左脇陣に安置されている。 また、智証大師の両脇侍には、伝教大師と天台大師が安置されている。 四国霊場で大師堂の中央に弘法大師が祀られていないのは、ここだけである。 | |||

|

<<金倉寺:境内>>

| |||

|

<<金倉寺:大楠>> 樹齢700年 当寺は天台宗の寺院である。八十八カ所中、天台宗の寺院は全部で4カ寺ある。 第43番 明石寺(愛媛県) 第76番 金倉寺(香川県) 第82番 根香寺(香川県) 第87番 長尾寺(香川県) | |||

|

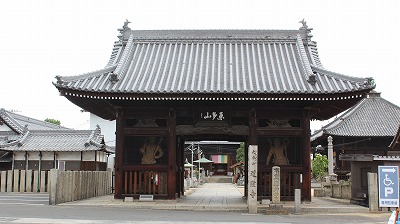

<<道隆寺(どうりゅうじ):仁王門>> 四国霊場第77番札所 桑多山道隆寺。

| |||

|

<<道隆寺:本堂>> 和銅5年(712年)、当地の領主和気道隆が桑の大樹で薬師如来を刻み、小塔を建て氏寺としたのが始まり。 道隆の子の朝祐は、大同2年(807年)、唐から帰朝した弘法大師に頼み、大師が自ら刻した薬師如来を本尊とした。 さらに、大師から受戒を受けて住職となり、七堂伽藍を建立し、父の名をとって「道隆寺」とした。 | |||

|

<<道隆寺:大師堂>> 第3世住職は法光大師(弘法大師の実弟)、第4世は智証大師、次の第5世は理源大師と、高僧の住職が相次いだ。 段々風が強くなってきた。ローソクに火をともすのが難しくなってきた。 今回はここまで、ということで、お昼を食べて、空港に向かうことにした。 | |||

|

<<道隆寺:多宝塔>>

|