2022年9月17日

松山から金刀比羅宮のあたりまでは、以前に訪れたことがあるので、今回は、観光のコースから外してある。 そのせいもあって、多くの札所を廻ることができる。四国遍路は、早くも最終の香川県に入る。

<<雲辺寺:五百羅漢>>

|

2022年9月17日 松山から金刀比羅宮のあたりまでは、以前に訪れたことがあるので、今回は、観光のコースから外してある。 そのせいもあって、多くの札所を廻ることができる。四国遍路は、早くも最終の香川県に入る。 |

<<雲辺寺:五百羅漢>> |

|

<<雲辺寺(うんぺんじ):雲辺寺ロープウェイ>> 四国霊場第66番札所 巨鼇山雲辺寺。 香川県に入ったら、いきなり八十八カ所の最高所(標高911m)である雲辺寺へ。 昭和62年(1987年)ロープウェイが開通し、山頂まで簡単に登ることができるようになった。 山頂は、雲辺寺山頂公園として整備されており、お遍路さんだけでなく、カップルなどの行楽客もロープウェイを利用している。 <<雲辺寺:仁王門>>

遍路も愛媛県から香川県に入ったのだが、実は雲辺寺は徳島県にある。 遍路道の関係で香川県側から入るしかなかったのだろうか。 | |||

|

<<雲辺寺:釈迦涅槃像>> ロープウェイを下りて、雲辺寺への道に入ると、五百羅漢の出迎えに会う。 道端にも、等身大の石像が並ぶ。圧倒される量。一帯何体あるのだろうか。 そもそも五百羅漢とは、釈迦入滅後の第1回および第4回の経典結集のときに集まった500人の聖者のことをいう。 この釈迦涅槃像の周りにも、多くの羅漢像が集まっている。 | |||

|

<<雲辺寺:本堂>> 本堂は、平成21年(2009年)落成。 本尊は、十一面観世音菩薩。

<<雲辺寺:大師堂>> さらに弘仁9年(818年、大師45歳)、嵯峨天皇の勅により、本尊を彫造して、七仏供養を行ない、霊場と定めた。 のちに、四国坊とも呼ばれ、四国の各国から僧侶たちが参じて学問や修行に励む道場となり、「四国高野」と称された。 | |||

|

<<雲辺寺:案内の狸>> 本堂の脇に可愛らしい狸の案内像が・・。 何かの因縁のあるものだろうか? | |||

|

<<大興寺(だいこうじ):仁王門>> 四国霊場第67番札所 小松尾山大興寺。

仁王門は、文保2年(1318年)の建立。仁王像は、四国最大の像高314cmで、運慶作と伝わる。 <<大興寺:本堂(仮拝礼所)>> 本堂は屋根の葺き替え工事中で、外観を拝むことができず。仮の拝礼所でお参りすることに。 本堂が修復中だったのは、15番国分寺に次いで、2カ所目。 本堂は、寛保元年(1741年)の再建。 本尊は、藥師如來坐像で、伝弘法大師作。本尊の開帳は60年に一度。 <<大興寺:大師堂>>

| |||

|

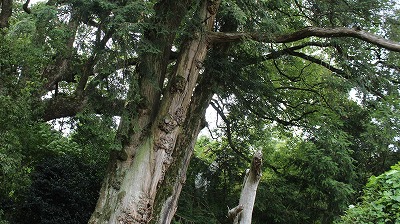

<<大興寺:大カヤ>> 樹齢約1200年、樹高20m、胸高幹周3.92m 弘法大師の手植え伝承が残されている。 | |||

|

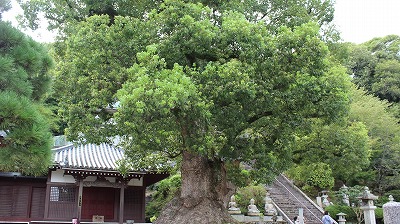

<<大興寺:大クス>> 樹齢700年余、樹高24m、胸高幹周7.5m。

| |||

|

<<神恵院(じんねいん):仁王門>> 四国霊場第68番札所 七宝山神恵院。

| |||

|

<<神恵院:本堂>> 本堂は、平成14年(2002年)の建造。コンクリート打ちっぱなしの近代的なつくり。 一見、ここが本堂だとはわからないが、中の階段を上ると、懐かしい雰囲気に変わる。 本尊は、絹本著色琴弾八幡本地仏像(阿弥陀如来)。 ここは、第68番神恵院と第69番観音寺が、琴弾公園内の琴弾山の中腹の、同じ敷地内に共存している。 法相宗の日証上人は、大宝3年(703年)、この地で修行中、はるかかなたの海上に、琴を弾く翁の乗る船を発見する。 上人は、この翁が八幡大明神であると悟り、琴と船を琴弾山に祀り、琴弾八幡宮と名付けた。 このとき、神宮寺として建てられ、神宮寺と称した。 大同2年(807年)、弘法大師が当地にきて聖観音・薬師如来などを刻み、七堂伽藍を建立し、真言密教の道場とする。 さらに、琴弾八幡宮の、別当として神恵院をあて、本地仏である阿弥陀如来を描いて本尊とした。 | |||

|

<<神恵院:大師堂>> その後、八十八か所霊場が成立したとき、神宮寺と琴弾八幡宮がともに札所として選ばれた。 明治初期の神仏分離で、琴弾八幡と神恵院が分けられ、当地で二つの札所が共存することになった。 | |||

|

<<神恵院:大楠>> 樹齢1200年と推定され、胸高周囲10m、樹高30m 脇の階段を上ると、神恵院の旧本堂である薬師堂がある。 | |||

|

<<観音寺(かんおんじ):本堂>> 四国霊場第69番札所 七宝山観音寺。 寺の由来は神恵院と同じである。 大同2年(807年)、弘法大師は、奈良の興福寺にならって、中金堂、東金堂、西金堂の様式で、七堂伽藍を整備した。 中金堂に聖観世音を置いて本尊とした。 その際に、寺名の神宮寺を観音寺に改めている。 本堂は、室町時代の建築で、国重要文化財。 本尊は、聖観音世音菩薩。絶対秘仏で、平成26年(2014年)に初めて開帳された。 <<観音寺:大師堂>> 石段の上に見えるのが旧西金堂、その後神恵院の本堂となり、現在は薬師堂になり、薬師如来を祀っている。 なお、納経所は1カ所で、両方の札所の御朱印を押してもらえる。 | |||

|

<<観音寺:境内>> 左一番手前が神恵院の大師堂。 その向こうの道を左に神恵院の本堂に入る道。 大木の左に観音寺の大師堂。 いちばん奥にあるのが観音寺の本堂。

| |||

|

<<本山寺(もとやまじ):仁王門>> 四国霊場第70番札所 七宝山本山寺。

仁王門は、鎌倉時代後期の建立。重要文化財。 | |||

|

<<本山寺:本堂>> 大同2年(807年)、平城天皇の勅願として、鎮護国家の為に、弘法大師が創建したと伝わる。 当時は「長福寺」という名で、本堂はわずか一夜で建てられたという伝説がある。 天保年間(1830年-1844年)に、本山寺と改称された。 本堂は、正安2年(1300年)の再建。国宝。 本尊は、馬頭観世音菩薩。秘仏。 馬頭観音が本尊としてあるのは、四国八十八カ所では唯一ここだけ。 | |||

|

<<本山寺:大師堂>> 寛政7年(1795年)の建立。 永安から天正年間(1573年-1593年)の戦乱の時代には、讃岐国の主要寺院の大半は兵火を受け焼失している。 この寺にも、長宗我部元親軍が押し寄せ、住職を刃にかけて本堂に侵入した。 すると、脇侍の阿弥陀如来の体から血がしたたり落ち、これに驚いた軍勢が退去したため、寺は戦火を免れたという。 この仏は「太刀受けの弥陀」と呼ばれる。 | |||

|

<<本山寺:境内>> 五重塔は、明治43年(1910年)の再建。 四国八十八か所霊場で、境内に五重塔があるのは、 第31番竹林寺、第75番善通寺、第86番志度寺と当寺の4カ寺である。 戦火に会わなかったせいか、広々とした境内に、歴史のある建物が並んでいる。 | |||

|

<<本山寺:手水舎>> 手水場に河童がいた。 香川県に入ったら、札所を指す道路標識が多くなった気がする。 気のせいか、札所に近づくと、必ず道路案内があるようになった。 とても、助かる。 |