2022年6月25-26日

予てからこの地(千葉北部から茨城)に行きたかったのだが、感覚以上に遠く、日帰りの範囲を外れるため、 なかなか行けるところではなかった。

たまたま、一泊の予定を立てることになり、落穂拾いのような感覚で、行けなかったところを廻ることにした。 まずは三大厄除け大師の観福寺、次に東国三社の息栖神社。そして、水戸近郊の偕楽園と大洗磯前神社。

梅雨の雨を心配していたのだが、記録的に早く梅雨が明けて猛暑の中のドライブとなってしまった。

<<大洗磯前神社:神磯の鳥居>>

|

2022年6月25-26日 予てからこの地(千葉北部から茨城)に行きたかったのだが、感覚以上に遠く、日帰りの範囲を外れるため、 なかなか行けるところではなかった。 たまたま、一泊の予定を立てることになり、落穂拾いのような感覚で、行けなかったところを廻ることにした。 まずは三大厄除け大師の観福寺、次に東国三社の息栖神社。そして、水戸近郊の偕楽園と大洗磯前神社。 梅雨の雨を心配していたのだが、記録的に早く梅雨が明けて猛暑の中のドライブとなってしまった。 |

<<大洗磯前神社:神磯の鳥居>> |

|

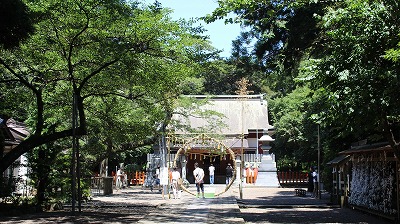

<<観福寺>> 三大厄除け大師の一つ。 三大厄除け大師とは、 神奈川県:川崎大師平間寺 東京都:西新井大師總持寺 千葉県:観福寺 をいう。 春には桜や牡丹、秋には紅葉の名所であるが、今回は紫陽花がきれいに咲いていた。 |

|

<<観福寺:山門>> 三大厄除け大師の由来は、「観福寺厄除弘法大師縁起」に概略以下のように記されている。 弘法大師は、自らの42歳の厄年に、自身の像3体を彫刻し、後世の生きとし生けるものすべての災厄を除こうとされた。 1体は禽獣草木の厄を除くために山に置き、1体は魚などの水生生物の厄を除くために海に流し、 残りの1体は庶民の役を除くために里に置いた。 里に留めた霊像は、京都大覚寺心経殿に安置されていた。 院の阿闍梨は、当山が東国庶人結願のための新四国霊場を開創したと聞き、 33世住職鏡覚和尚が院を訪ねた折に「之を以て新四国霊場の親大師として安置し奉るべし」と、大師像を託したという。 実際にこの寺に像が安置されたのは、1800年前後らしい。 <<観福寺:本堂>> 文化8年(1811年)、鐘眞和尚再建。 当山は、寛平2年(890年)尊海僧正の開基で、本尊は平将門の守護仏とされる聖観世音菩薩である。 |

|

<<観福寺:鐘楼と毘沙門堂、手前に石塔>> 本堂のある境内から石段を上った、一段高いところに、大師堂や観音堂などの堂宇がある。 鐘楼は、文化8年(1811年)の建立。 昭和59年(1984年)大改修。 |

|

<<観福寺:伊能忠敬墓所>> 近世に入り、地元伊能家の菩提寺となり、熱い帰依を受けた。 敷地内に、伊能忠敬の墓がある。 伊能忠敬は、江戸時代の商人・地理学者・天文学者。 日本全国を実地測量し、正確な日本地図を作成した。 |

|

<<観福寺:大師堂>> 文政12年(1829年)、秀珍和尚建立。 |

|

<<観福寺:観音堂>> 元禄年間、春海和尚建立。 本尊聖観世音菩薩像が安置されている。 |

|

<<息栖神社:一の鳥居>> 息栖神社は東国三社の一つ。 東国三社とは、 茨城県:鹿島神宮 千葉県:香取神宮 茨城県:息栖神社 をいう。 一の鳥居は、霞が関から流れ出る常陸利根川に向かって建てられている。 昔は、息栖の津という利根川を渡る渡船場があったという。 |

|

<<息栖神社:忍潮井>> 一の鳥居の左右に、忍潮井と呼ばれる鳥居の立った小さな井戸がある。 向かって左側を男甕、右側を女甕といい、男甕の方が少し大きい。 神功皇后3年(194年)に作られたという。 当時一帯は、香取海という内海が広がっていたが、真水淡水の水脈が発見され、海水を押しのけて噴出させたのだという。 日本三霊泉に数えられる。 後の二つは、伊勢の明星井と伏見の直井である。 |

|

<<息栖神社:二の鳥居>> 主祭神は、久那戸神(岐神、くなどのかみ)。 相殿神は、天鳥船命(あめのとりふねのみこと)と住吉三神(すみよしさんしん)。 葦原中国平定の使いとして、古事記では、主神建御雷神、副神天鳥船神が派遣される。 日本書紀では、主神経津主神、副神武甕槌神となっている。 なお、建御雷神(武甕槌神)は鹿島神宮の祭神、経津主神は香取神宮の祭神である。 |

|

<<息栖神社:神門>> 社殿は昭和35年(1960年)の火災で焼失したが、神門だけは火災を免れている。 現在の神門は、弘化4年(1847年)の造営。 |

|

<<息栖神社:拝殿>> 現在の社殿は昭和38年(1963年)の再建である。 ここまでくると、とんでもない暑さになってきた。 昼を食べないと、体力が持たないと思い、ここに来る直前に熱いそばとかつ丼をいただいた。 さすがに、ちょっと量が多すぎたかな? 暑さの質が違うような気がする。 後で聞いたら、今年一番の暑さということで、40度近い気温になったようだ。 早めに、ホテルに入って涼むことにした。 |

|

<<茨城県立歴史館:水戸農業高校旧本館>> 偕楽園の北側に、茨城県立歴史館がある。 残念ながら、開館前の時間であったために、内部を見学するのははなから諦めていた。 それでも、庭園内には、各地から移設された建物が建っているので、充分に楽しめる。 水戸農業高校は、明治32年(1899年)から昭和45年(1970年)まで、この地にあった。 この建物は、昭和50年(1975年)に、創建時の外観を復元し、建設場所及び内部を変更して再建したものである。 |

|

<<茨城県立歴史館:旧水海道小学校本館>> 敷地内は緑が多く、整備も行き届いている。 まだ、朝の8時過ぎだが、今日も暑くなりそうな予感がひしひしとする。 ただ、今日は、燻蒸のため休館ということで、本来ならば、公園内も入ってはいけないらしい。 早々に、写真だけとって退散することに・・。 水海道小学校本館は、明治14年(1881年)に建築された、明治初期の小学校建築の形態を伝える貴重な資料である。 昭和46年(1971年)に、水海道市から歴史館に寄贈され、昭和48年(1973年)に建築当時の設計図などをもとに復元された。 こういう建物は中に入って、楽しみたいものだが、やってなければしょうがない。 |

|

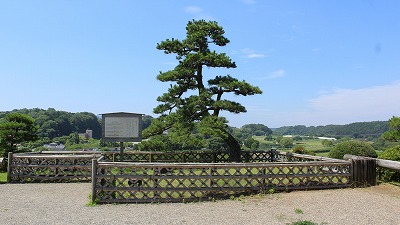

<<偕楽園:好文亭表門>> 県立歴史館広場の南門を出て、表門から偕楽園に入る。 交通の便の関係などで、東門から入る人が多いのだが、この門が本来の偕楽園の正門にあたるのだという。 表門の脇に券売所がある。 茨城県民は無料。ただ、県外居住者でも、午前九時までは無料で入場できるそうだ。 (ただし観梅期間を除く。開園は午前六時。) |

|

<<偕楽園:一の木戸>> 偕楽園は、水戸徳川家の庭園で、金沢兼六園、岡山後楽園と並んで日本三名園の一つとして知られる。 梅の名所で有名なのだが、残念ながら季節が違う。梅林はパスすることにした。 表門から中に入るとすぐ一の木戸に至る。 いよいよ、偕楽園の妙味ともいえる、好文亭に至る散策路が始まる。 |

|

<<偕楽園:孟宗竹林>> 道は下り坂となり、左側に孟宗竹林が、右側に大杉林が広がる。 ここからは、鬱蒼とした林が続き、陰の世界を構築している。 偕楽園全体が陰陽の世界を体現しているとされる。 すなわち、表門から好文亭までが陰の世界、その先の梅林や見晴し広場が陽の世界を表しているのだという。 |

|

<<偕楽園:吐玉泉>> 孟宗竹林を過ぎ、坂道を下り終えると、吐玉泉と呼ばれる湧き水があり、白色大理石の井筒が置かれている。 この付近はもともと湧き水の多い土地で、数メートル離れた場所に集水桝を置き、高低差を利用して井筒に噴出させている。 井筒に使われている白色大理石(寒水石)は茨城県常陸太田市真弓山から採掘されたもので、 現在のもので4代目になるという。 |

|

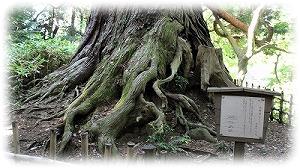

<<偕楽園:園内の木道>> 吐玉泉を過ぎて、木道が続き、上り坂となる。 この周囲には杉の大木が数本あり、大きい順に太郎、次郎と名付けられ、五郎杉まであったという。 現存するのは、太郎杉のみ。 |

=太郎杉= |

=次郎杉= |

太郎杉は、推定樹齢800年。 次郎杉は、昭和39年(1964年)の台風20号の際に強風で倒れてしまい、根元だけが残っている。 |

|

<<偕楽園:好文亭中門>> 好文亭は、水戸藩九代藩主徳川斉昭が、家中の人々とともに心身の休養を図るため、天保13年(1842年)に建てた。 好文は梅の異名で、 学問に親しめば梅の花が咲き、 学問を廃すれば梅の花が咲かなかった という、中国の故事から名付けたという。 |

|

<<偕楽園:好文亭>> 建物は、2層3階建ての好文亭本体と、北につながる平屋建ての奥御殿からなり、総称して好文亭という。 昭和20年(1945年)8月の空襲で全焼したが、昭和33年(1958年)に復元。 昭和46年(1971年)には落雷により奥座敷と橋廊下が消失。 翌昭和47年(1972年)に復元された。 |

|

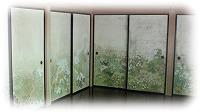

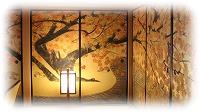

<<偕楽園:好文亭庭園>> 好文亭からの眺めは、いままでの陰の世界から陽の世界に移り、明るいものにかわった。 奥御殿の各座敷の襖絵は、季節の花々で、華麗に彩られている。 |

=菊の間= |

=紅葉の間= |

=萩の間= |

=桜の間= |

|

<<偕楽園:好文亭から千波湖>> 好文亭3階から千波湖(せんばこ)を眺める。 かつて、水戸藩が城下町を整備したころは、現在の3倍ほどの大きさがあったという。 水戸城にとって千波湖は天然の外堀でもあった。 |

|

<<偕楽園:仙奕台(せんえきだい)>> 好文亭そばの見晴らしのいい高台。 少し飛び出ているため、四方を俯瞰することができる。 「奕」とは、囲碁を打つこと。 千波湖を眺めながら、琴を弾き、囲碁や将棋をする人々の憩いの場として設けられた。 一方では、いざというときの台場(砲台)の役目を持っていたという。 |

|

<<偕楽園:東門>> JR偕楽園駅や駐車場の関係で、多くの人がこの東門を利用する。 今日は、好文亭表門から東門に抜けることになった。 |

|

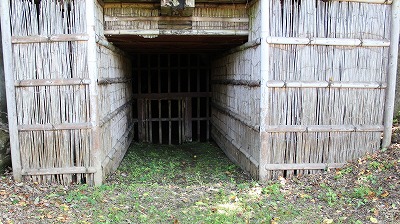

<<偕楽園:南崖の洞窟>> 水戸藩二代藩主徳川光圀から九代藩主徳川斉昭の時代にかけ、「神崎岩」と呼ばれる石を採掘した跡。 洞窟は全長150mに及び、笠原水道の岩桶や、吐玉泉の集水暗渠などに利用されたという。 |

|

<<偕楽園:大日本史完成之地の碑>> 「大日本史」は、明暦3年(1657年)、徳川光圀が着手し、歴代藩主に引き継がれ、 明治39年(1906年)この地で完成を見た。 偕楽園は、徳川斉昭が天保13年(1842年)に開園し、民と偕(とも)に楽しむの意を込めて偕楽園と名付けた。 |

|

<<大洗磯前神社:神磯の鳥居>> 斉衡3年(856年)12月29日、突如として海が光り輝き、二つの岩が現れた。神霊が告げて曰く。 「我は大己貴命・少名彦命なり。 昔、この国を造って常世の国へ去った。 今、人々の難儀を救うために再びこの地に帰れり。」 その二柱の神が降り立ったのがこの浜とされ、鳥居のある岩は聖地となっている。 |

|

<<大洗磯前神社:二の鳥居>> ときは平安時代、天然痘などの疾病が流行していた時期にあたる。 二柱とも医薬の祖神であることから、薬師如来と合わせて、この地に難病を救う神仏習合の神として祀った。 更に「大洗磯前薬師菩薩明神」の神号を賜った。 なお、大己貴命は大洗磯前神社の主祭神であり、少名彦命は10kmほど離れた酒列磯前神社の祭神となっている。 |

|

<<大洗磯前神社:石段>> 海岸は堤防を兼ねた散策路になっており、展望所も一カ所設けられている。 旅館や食堂が並んでいる間を抜けて、鳥居の前に出る。これが二の鳥居。 一の鳥居は、ここから300mほど離れた県道の入り口にある。 鳥居から境内まで約100段ほどの石段がある。 |

|

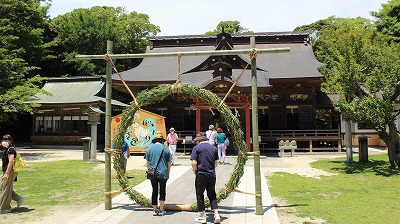

<<大洗磯前神社:拝殿>> 創建後、戦国時代の戦乱で荒廃していた。 元禄3年(1690年)、水戸藩2代藩主徳川光圀によって造営が始められ、3代藩主綱條の代で本殿・拝殿・随神門が完成した。 拝殿は、享保15年(1730年)の竣工。 季節のせいか、神社では茅の輪くぐりのための茅の輪が設けられている。 (そういえば、息栖神社にもあった) |

|

<<大洗磯前神社:本殿>> 神社の本殿は、塀などにさえぎられて、なかなか撮れないのだが、ここでは比較的きれいに撮ることができた。 本殿は、享保15年(1730年)の竣工。 |

|

<<大洗磯前神社:烏帽子岩>> 駐車場の傍ら、ひっそりと誰も振り向かないような場所に、烏帽子岩があり祀られている。 鹿島神宮の要石とつながっているという話もあるが、よくわからない。 大洗海岸は海水浴の名所。 この日も、まだ季節的には早いのだが、一足早い猛暑のため、海岸に向かう車で渋滞気味。 都会地は大変だ。 偕楽園もここも、時間をとりすぎたので、予定を早めて帰路につく。 というか、暑すぎて、ヘトヘト。 |