2022年5月20日

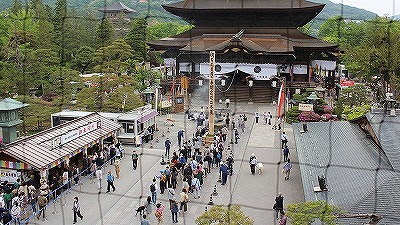

善光寺の御開帳の話から、温泉話になり、結局、出かけることになった。 善光寺の御開帳は、本来なら昨年(2021年)のはずだったのが、新型コロナの関係で、今年に順延となっていた。 土日を避け、平日の早朝を狙って参拝に出かけることにした。

温泉は、長野県で一番人気の野沢温泉。寡聞にして訪れたことはなかったので、豪華な計画となった。

<<善光寺:御開帳の回向柱>>

|

2022年5月20日 善光寺の御開帳の話から、温泉話になり、結局、出かけることになった。 善光寺の御開帳は、本来なら昨年(2021年)のはずだったのが、新型コロナの関係で、今年に順延となっていた。 土日を避け、平日の早朝を狙って参拝に出かけることにした。 温泉は、長野県で一番人気の野沢温泉。寡聞にして訪れたことはなかったので、豪華な計画となった。 |

<<善光寺:御開帳の回向柱>> |

|

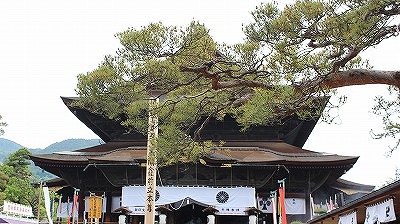

<<善光寺:本堂>> 善光寺には何度も訪れている。 1984年、1988年、2001年、2007年、2009年、2021年と写真が残っている。 御開帳は、前々回の平成21年(2009年)に参拝している。 昔の写真を見てみると、同じ構図の写真が多い。 なんと、考え方が単純で、進歩がないこと、情けなくなる。 ※大香炉の獅子の写真※

そして今年 |

||||||||||

|

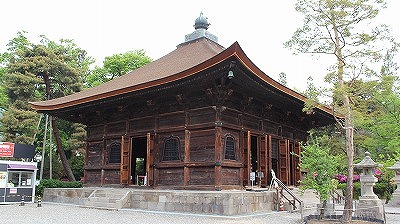

<<善光寺:経蔵>> 本堂の西側に四角くて古い建物がある。 参拝券は、本堂と山門とここが、セットになっている。 さすがに御開帳とあって参詣客が多く、ここも、列を作っていた。 おかげで、アトラクション並みにグループ単位で整理されて、中の輪蔵を回すことになった。 | ||||||||||

|

<<善光寺:回向柱>> 経蔵の脇の道を行くと数本の古い回向柱が立っている。 御開帳の際に建てられた回向柱は、期間が終わるとここに移される。 10本ほどたっているので、50-60年前の回向柱も残っていることになる。 ただ、過去のものは腐食あるいは風化して、短くなっていくそうだ。 | ||||||||||

|

<<善光寺:爪彫如来>> 歴代回向柱を過ぎると小さなお社がある。 みんな、ちゃんとお参りをして、中を覗き込んでいく。

| ||||||||||

|

<<善光寺:仁王門>> いつも北側の駐車場に停めるため、仁王門までは、境内の中の突き抜けなければならない。 いちばん南にある、仁王門から始める。 | ||||||||||

|

<<善光寺:仲見世と仁王門>> 仁王門を抜けると、山門までの間が仲見世になる。 | ||||||||||

|

<<善光寺:仲見世>> 石畳の道が続く。 ようやく参拝客の数が増えてきた。 回向柱の前にも、長い列ができている。 | ||||||||||

|

<<善光寺:駒返り橋>> 仲見世を過ぎ、中門の手前に、小さな橋がある。 とはいいつつも、橋と言われなければわからないほどの小さな橋である。 側溝の上に乗っている石板といったところか。 建久8年(1197年)、源頼朝が参詣した際に、乗っていた馬の蹄が石橋の穴に挟まって動けなくなり、 ここで、馬を返し、ここから先は歩いて入ったという。 | ||||||||||

|

<<善光寺:山門>> 大勧進の門前から、山門を振り返る。 | ||||||||||

|

<<善光寺:大勧進>> 大勧進の前にも、回向柱がある。 | ||||||||||

|

<<黒姫童話館>> まだ、お昼前で、温泉に行くにはまだ早く、付近で、時間をつぶすことに・・。 黒姫童話館のそばで、おいしいお蕎麦をいただく。 やっぱり信州は蕎麦の名店が多いと思ったら、関西で修業された方だった。 黒姫童話館は、平成3年(1991年)に開館した、世界の童話をテーマとする文学館である。 特に、ミヒャエル・エンデ(「はてしない物語」「モモ」などの作品がある)に関する資料を、 本人の寄贈により収蔵し、常設展示している。 <<黒姫童話館:いわさきちひろ黒姫山荘>> いわさきちいろ(絵本作家)が、黒姫高原に建てた山荘兼アトリエを、童話館内に移設し、公開している。 こじんまりとした居心地のよさそうな建物である。 | ||||||||||

|

右奥が妙高山、左手前は黒姫山。 童話館の正面玄関から眺める。 | ||||||||||

|

<<一茶記念館>> 小林一茶は、当地の生まれである。 昭和35年(1960年)、当地に一茶記念館が建てられた。 近所には、一茶が最晩年に住んでいた旧宅が保存公開されている。 | ||||||||||

|

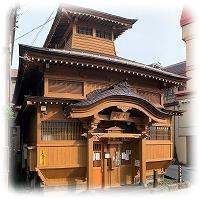

<<一茶記念館:俳諧寺>> 明治43年(1910年)、一茶を慕う地元の人の手によって建てられたという。 内部の天井には、このお堂を訪れた俳人たちの俳句の揮毫が飾られている。 | ||||||||||

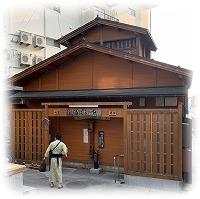

<<野沢温泉 外湯めぐり>> |

<<野沢温泉>> 長野県の温泉ランキング1位の人気温泉である。 しかも、日本で唯一村名に「温泉」が入っている村であり、野沢菜の発祥の地でもある。 特によく知りもせず決めたのだが、とても雰囲気が良く、泉質も湯温も、最高であった。 写真は、「麻釜(おがま)」といい、100℃近い高温のお湯が噴出している。 観光客は、安全確保のため、近寄ることができない。 温泉街は、山の端に作られた感じで、細く曲がりくねって坂道が多い。 また、ここは13カ所の外湯めぐりも有名である。 それぞれ、浴槽が二つ(熱いお湯と少しぬるいお湯)あり、その周りが脱衣スペースになっている。 脱衣台の下に下足を入れる空間が空いている。 ぬるめのお湯でも、一般的感覚では熱いほうに分類される。 熱いほうの湯は、かなりがまんしてつかるといった感じ。 |

=大湯= |

=河原湯= |

=上寺湯= |

=熊の手湯= |

|

<<野沢温泉:露天風呂>> ここのお湯は、白濁していた。 |