2022年4月26日

今日は帰り道。 途中にあるので、かねてから行ってみたかった毛越寺、達谷窟、厳美渓と、まわり、山越えで帰ることにした。

毛越寺は45年ぶり、達谷窟と厳美渓は、何年か前に行こうと思い、途中で腰痛のため断念した苦い思い出が・・。

<<毛越寺:大泉が池:出島石組と池中立石>>

|

2022年4月26日 今日は帰り道。 途中にあるので、かねてから行ってみたかった毛越寺、達谷窟、厳美渓と、まわり、山越えで帰ることにした。 毛越寺は45年ぶり、達谷窟と厳美渓は、何年か前に行こうと思い、途中で腰痛のため断念した苦い思い出が・・。 |

<<毛越寺:大泉が池:出島石組と池中立石>> |

|

<<毛越寺:山門>> 嘉祥3年(850年)、慈覚大師円仁によって創建された。 その後、奥州藤原氏第2代基衡及び第3代秀衡が、壮大な伽藍を再興した。 奥州藤原氏の滅亡後も鎌倉幕府によって保護されていたが、嘉禄2年(1226年)に火災により多くの堂塔が焼失。 となりの中尊寺も、建武4年(1337年)に金色堂などを残して焼失した。 さらに悲劇は続き、元亀4年(1573年)には領主葛西氏と大崎氏の戦乱に巻き込まれ、残りの堂塔も焼失した。 唯一残った常行堂・法華堂も慶長2年(1597年)に、野火により焼失した。 <<毛越寺:本堂>> 享保13年(1728年)、常行堂だけは再興された。 大正10年(1921年)に、一関藩田村家藩邸の中門を移築して山門とした。 本堂は、平成元年(1989年)に、平安様式に則って再建された。 | ||

|

<<毛越寺:開山堂>> 大正12年(1923年)に、宝物や資料を保管する霊宝館として建設された。 その後、宝物館が山門脇に新たに建てられたので、昭和53年(1978年)に宝物を移し、建物は改造して開山堂とした。 現在は、開山である慈覚大師をお祀りしている。 毛越寺の伽藍は、大泉が池を中心としてその周りに配置されている。 本堂は池の西南にあり、開山堂は西にあたる。 | ||

|

<<毛越寺:金堂円隆寺跡>> かつての毛越寺の中心伽藍で、池の北側に位置している。 本尊は、運慶作の丈六の薬師如来であったという。 南大門跡と金堂跡が、池を挟んで南北の位置にあり、間の中島に渡る橋がそれぞれから架けられていた。 金堂は、3間の内陣に四面の外陣がつき、さらに裳階がつく、正面7間、側面6間の大規模建築であった。 | ||

|

<<毛越寺:鐘楼跡>> 金堂の東西には翼廊が出て池に向かい、東廊の先端、池の北岸近くに鐘楼、西廊の先端には経楼が置かれていた。 それぞれの礎石が跡地に残っている。 | ||

|

<<毛越寺:鑓水>> 池の北東に鑓水が残っている。 池に水を引き入れるために作られたものである。 これは、庭園の発掘調査の際に、往時の姿のままに発見されたもので、平安時代の鑓水としては唯一のものである。 現在でも毎年初夏のころに、曲水の宴が催されている。 | ||

|

<<毛越寺:常行堂>> 享保17年(1732年)、仙台藩主伊達吉村の武運長久を願って再建された。 本尊は宝冠阿弥陀如来、奥殿には秘仏である摩多羅神が祀られている。 <<毛越寺:大泉が池:出島石組と池中立石>> 毛越寺の一番の特徴である浄土庭園は、その他の堂塔跡とともに、往時の豪壮華麗な伽藍を彷彿とさせる。 中心の、大泉が池は、東西180m、南北90mの、大きな池であり、中心に勾玉状の中島(東西70m、南北30m)がある。 池中立石は池に建てられた特に高い石のことで、高さは2.5mあり、約8度傾いている。 立石に向かって岸から伸びているのが出島である。 この石組は、まさに毛越寺のシンボルともいえるものである。 | ||

|

<<達谷窟毘沙門堂:一の鳥居>> 平泉から厳美渓に向かう途中の丘陵の先端部に、達谷窟毘沙門堂がある。 なんと、鳥居に迎えられてしまった。お寺じゃなかったのか? 一の鳥居は石(いし)の鳥居、二の鳥居は丹(に)の鳥居、三の鳥居は杉(さん)の鳥居という。 | ||

|

<<達谷窟毘沙門堂:毘沙門堂>> 約1200年前、蝦夷が反乱を起こし当窟に砦を構え、国府もこれを抑えることができなかった。 征夷大将軍として派遣された坂上田村麻呂は、当窟にこもる蝦夷を打ち破った。 田村麻呂はこの勝利を毘沙門天のおかげと考えて、 京の清水の舞台を模して九間四面の精舎を建て、108体の毘沙門天を祀った。 延暦20年(801年)のことである。 ただし、お堂は焼失と再建を繰り返し、現在のお堂は昭和36年(1961年)の再建である。 | ||

|

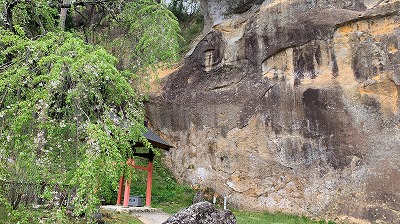

<<達谷窟毘沙門堂:岩面大仏>> 東西150m、高さ35mに及ぶ断崖の下に、毘沙門堂がある。 その断崖の西の端には、巨大な摩崖仏がある。 高さ16.5m、肩幅9.9m。 前九年の役と後三年の役で亡くなった敵味方の霊を弔うために、源義家が彫りつけたと伝わる。 明治29年(1896年)の大地震により、胸部から下が崩れ落ちている。 | ||

|

<<達谷窟毘沙門堂:蝦蟇ヶ池弁天堂>>

| ||

|

<<達谷窟毘沙門堂:姫待不動堂>> 田村麻呂が毘沙門堂を建てた翌年の延暦21年(802年)、別当寺として達谷西光寺を創建した。 不動堂は、智証大師が達谷西光寺の飛地境内である姫待滝の本尊として祀ったものを、藤原基衡が再興した。 現在の堂宇は、寛政元年(1789年)に当地に移されたものである。 | ||

|

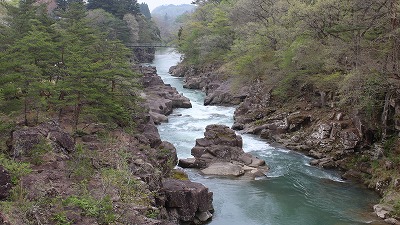

<<厳美渓>> 栗駒山から一関市に流れる磐井川の流域2kmにわたって、奇岩・怪岩に富む渓谷である。 少し雲行きが怪しくなってきた。山道を帰るので、早めに切り上げることにした。 |