2022年4月25日

遠野は、山の中の小さな町であるにもかかわらず、なかなか魅力的な町である。 しかし、なかなか行けない町でもある。東北道沿いでもなく、三陸道沿いでもない。 あるいは、その故に、古き東北が残っているのかもしれない。

今回は、ちょうどよい機会であるので、一日弱を遠野で費やすことにした。

<<旧菊池家住宅:おしら堂>>

|

2022年4月25日 遠野は、山の中の小さな町であるにもかかわらず、なかなか魅力的な町である。 しかし、なかなか行けない町でもある。東北道沿いでもなく、三陸道沿いでもない。 あるいは、その故に、古き東北が残っているのかもしれない。 今回は、ちょうどよい機会であるので、一日弱を遠野で費やすことにした。 |

<<旧菊池家住宅:おしら堂>> |

|

<<山口の水車>> まずは、山口の水車へ。 何てことのない、どこにでもあるような、そして、いつ頃からあるかわからない、昔風の水車小屋である。 これこそ、遠野的なものなのだろう。 昔が今に残っているような・・。 水車は今も、回っている。 |

|

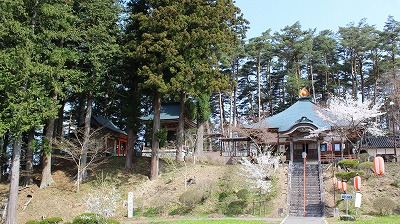

<<福泉寺:山門>> 桜の名所として知られる。おりしも、少し高台にあるため、ちょうど満開の季節にあたった。 目立つ形の山門が見えた。だが、駐車場はまだらしい。 創建は、大正元年(1912年)。初代住職となった佐々木宥尊によって開かれる。 境内は約6万坪、ほぼ山一つが境内のようだ。 |

|

<<福泉寺:観音堂>> 受付を通り、山道を登り、大観音堂の近くまで行くと駐車場がある。 この中には、木彫としては日本最大の観音像(高さ17m)が安置されている。 十一面観音で、福徳観音と名付けられている。 昭和40年(1965年)の完成。 樹齢1200年の巨木の一木造で、当時の住職が20年の歳月をかけ彫り出したという。 |

|

<<福泉寺:多宝塔>> 大観音堂の脇を一段上がったところに多宝塔がある。 昭和57年(1982年)の建立。 |

|

<<福泉寺:五重塔>> 山門から観音堂までは、屋根のついた回廊でつながっている。 ただ、山の中であるため、かなりの勾配があり、上り下りすると一苦労する。 その回廊の中ほどに、五重塔がある。 駐車場からだと、かなり上から望む形になる。 平成2年(1990年)の建立。 |

|

<<福泉寺:本堂>> 山を下りると本堂がある。 七堂伽藍が揃ったお寺で、それなりに古色がついた建物群だったので、大正元年の創建ということに驚いた。 とてもそんな感じはしない。 落ち着きと荘厳さが感じられる。山に沿って建てられているので、観光用ではない誠実さもある。 |

|

<<福泉寺:参道>> |

|

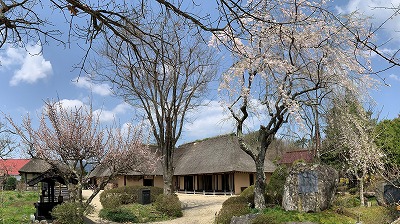

<<伝承園:旧菊池家住宅(南部曲り家)>> 遠野地方のかつての民俗の伝承を目的として開館された。 園内には、曲り家「菊池家住宅」や、御蚕神堂、遠野物語の話者である佐々木喜善の記念館などがある。 また、染工房や工芸館で、機織りや染付や絵馬の絵付けなどを体験することもできる。 |

|

<<伝承園:旧菊池家住宅内部>> 江戸後期、1750年頃に建てられたと推定される。 元は、母屋のみの直屋であったものに、建ててすぐ馬屋を増設したものらしい。 |

|

南部曲り家の内部。 囲炉裏に火が入り、内部は煙が満ちている。少し煙たい。 曲り家の奥の細い薄暗い廊下を抜けて、オシラ堂に入る。 オシラ堂は御蚕神堂とも書く。 |

|

<<伝承園:オシラ堂内部>> 6畳ほどの狭い室内の四方の壁に、オシラ様と言われる神様の御神体が隙間なく並べられている。 オシラ様は、東北地方の農家を中心に信仰されてきた神様である。 蚕の神、農業の神と言われ、あるいは、女性の神、馬の神とも言われる。 また、良いことも悪いことも夢で知らせてくれる神(お知らせ神)としても信仰されている。 異世界に足を踏み入れたような異様な雰囲気に圧倒される。 |

|

<<常堅寺:山門>> 伝承園から、畑の中の道を歩いて5分ほど。常見寺の山門に着く。 常堅寺は、延徳2年(1490年)の開創で、開山は大聞秀宗禅師。曹洞宗のお寺である。 仁王像は、明治維新の際に市内の妙泉寺から移したもので、慈覚大師の作と伝えられる。 十王堂のこま犬は、頭にくぼみがあり、河童のこま犬として知られる。 |

|

<<常堅寺:十王堂>>

|

|

<<カッパ淵>> 常堅寺の境内を抜けて、カッパ淵に出る。 昔、常堅寺が火災にあったときに、裏の川に住んでいた河童が火を消すのを手伝ったという。 あまり日の当たらない、周りに民家のない、寂しい場所という印象。 河童が出てもおかしくはない。 最近作ったような河童の置物があった。ちょっと興ざめ。 |

|

<<遠野駅>> 花巻と釜石を結ぶJR釜石線の駅。 |

|

<<旅の蔵遠野>> 遠野駅前の観光案内所。 この後、とおの物語の館を見学し、そこでお昼をいただいた。 |

|

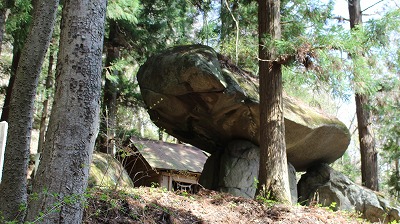

<<五百羅漢>> 道なき道を行く。 ナビどころか、Googleの地図でも道が分からない。 ナビで見つけた分かれ道の場所へ行くと通行止めの看板。 それでも、何とか道をたどり、駐車場へ。そこから山の中へ分け入る感じ。 多分、ここら辺という感じで周りを見渡すと、それらしき光景が広がっていた。 この岩のそれぞれに、羅漢像が線刻されているらしいが、確認できなかった。 今から200年ほど前の天明年間に、東北地方を襲った大飢饉は遠野の人々にも多大の被害をもたらした。 大慈寺の義山和尚が、その犠牲者を弔うために自然の花崗岩に羅漢像を刻んだという。 帰り道も道に迷い、一大事となったが、なんとか無事に戻ることができた。 |

|

<<卯子酉神社>> 「うねどりさま」という。 恋愛成就の神様で、境内の売店で売っている赤い布を、左手だけで木に結ぶことができれば、恋人と結ばれるという。 |

|

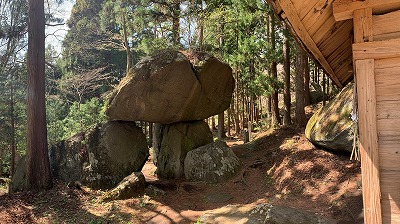

<<続石>> 国道から山道を10分ほど登ると、巨石の構造物がある。 二つの台岩の上に大きな岩(笠石)が乗っているように見える。 笠石の大きさは、幅7m、奥行5m、厚さ2m。 見上げるような大きさである。 さらに不思議なことには、 台岩の高さが違うため、笹石が乗っているのは片方だけで、もう片方は少し浮いていることである。  古代人の墓とも、武蔵坊弁慶が作ったとも、言われているが、いまだに謎である。 |

|

<<めがね橋(宮守川橋梁)>> 釜石線の宮守川橋梁、宮守川と国道283号線をまたいでいる。 その形から、めがね橋と呼ばれる。 道の駅みやもりの脇にある。 昭和18年(1943年)9月の完成で、長さ107.3m、高さ17.8m、間隔20mで5連のアーチが並ぶ。 |

|

<<北上展勝地>> 今夜は北上市まで行って一泊の予定。 夕方、北上市に入ったので、途中、桜の名所である北上展勝地へ。 車の数が少なく、スムーズに駐車場には入れたので、桜の時期は終わったかなと心配になる。 |

|

大方は、時期が過ぎており、川沿いの道は地面が桜で満開の状態だったが、一角だけ、満開の一叢があり、 皆そこに集まっていた。 広々とした空き地が広がり、川沿いの桜を眺めることができる。 満開の時には、どんな光景が広がるのだろうか。 解放感と、雄大さが合わさった景色が想像される。 |