2022年3月19-20日

遍路道も愛媛県に入る。 室戸岬から足摺岬までの高知県は、移動距離が長く、ドライブ好きにとってはたまらないが、 歩いて遍路している人にとっては、大変な道だったであろう。 昨日の大雨とうって変わって、晴天の遍路道となった。

<<岩屋寺>>

|

2022年3月19-20日 遍路道も愛媛県に入る。 室戸岬から足摺岬までの高知県は、移動距離が長く、ドライブ好きにとってはたまらないが、 歩いて遍路している人にとっては、大変な道だったであろう。 昨日の大雨とうって変わって、晴天の遍路道となった。 |

<<岩屋寺>> |

|

<<観自在寺(かんじざいじ):仁王門>> 四国霊場第40番札所 平城山観自在寺。

仁王門は約200年前に建てられたもので、「平城山」の扁額がかかっている。 <<観自在寺:本堂>> 大同2年(807年)、平城天皇の勅願により、弘法大師がこの地を訪れ、 1本の霊木から、本尊の薬師如来と脇仏の阿弥陀如来、十一面観音菩薩を彫造して安置し、開創したと伝わる。 本堂は、昭和39年(1964年)の再建。 本尊は、薬師如来。 | ||

|

<<観自在寺:大師堂>>

| ||

|

<<観自在寺:本尊八体仏>> 昭和53(1978年)年、十二支守り本尊として 千手観音菩薩(子年)、 虚空蔵菩薩(丑・寅年)、 文殊菩薩(卯年)、 普賢菩薩(辰・巳年)、 勢至菩薩(午年)、 大日如来(未・申年)、 不動明王(酉年)、 阿弥陀如来(戌・亥年) の八体の石像が彫刻された。 | ||

|

<<観自在寺:心経宝塔>> 昭和53(1978年)年、全国の信者から奉納された写経を納める為に建立。 遍路も、愛媛県に入った。 ここ観自在寺は、1番札所の霊山寺から一番離れている札所で、「四国霊場の裏関所」と呼ばれる。 いよいよ後半戦に突入といったところだが、切れ切れのお遍路なので、実感がない。 | ||

|

<<観自在寺>> 春になったことが感じられる。 思っていた以上に、花の写真が撮れる。 | ||

|

<<龍光寺(りゅうこうじ)>> 四国霊場第41番札所 稲荷山龍光寺。 寺に向かう曲がり角にいきなり石の鳥居が現れる。 その脇を抜けて参道に向かう。 駐車場に車を停め、石段を上ると、正面に赤い鳥居が見える。 おいおいここがお寺?と思ったが、お寺の堂塔は鳥居の下の段に並んでいた。 左の金の宝珠を載せているのが本堂、右の石仏の後ろに見えているのが大師堂である。 なお、正面は稲荷神社の本殿の覆屋である。 | ||

|

<<龍光寺:本堂>> 大同2年(807年)、弘法大師がこの地を訪れた時、稲束を背負った白髪の老人に出会った。 その言葉から、五穀大明神の化身と悟り、稲荷明神像を彫して安置した。 また、その本地仏として十一面観世音菩薩像、脇侍の不動明王と毘沙門天を刻んで、寺を開創したという。 本堂は、昭和39年(1964年)の再建。 本尊は、十一面観世音菩薩像。 | ||

|

<<龍光寺:大師堂>> 創建のころから神仏習合の寺で、明治維新まで、稲荷寺として信仰を維持させてきた。 神仏分離により、それまでの本堂は稲荷社となり、別に本堂を建てて旧観音堂に祀られていた十一面観音を本尊とした。 なお、稲荷神社の本堂は、正面の覆屋の中にある。18世紀の前半の建築だという。 大師堂は、平成5年(1993年)の再建。 | ||

|

<<龍光寺:境内>> 昼食をとり宇和島を過ぎると、雲行きが怪しくなってきた。 県境をまたいで天気が変わってしまったようだ。 でも、昨日の大雨に比べたら、可愛いもので、傘がいらないほど。 | ||

|

<<仏木寺(ぶつもくじ):仁王門>> 四国霊場第42番札所 一カ山仏木寺。 (※「一カ山」の「カ」は王偏に「果」)

仁王門は、平成13年(2001年)の再建。 <<仏木寺:本堂>> 大同2年(807年)、弘法大師がこの地を訪れた時、牛を引く老人と出会った。 誘われるまま牛に乗って進むと、楠の大樹の枝に、かつて唐から投げた宝珠がかかっているのを見つけた。 この地が霊地であると悟り、楠木で大日如来を彫り、眉間に宝珠を埋めて、堂宇を建てて開創したという。 本尊は、大日如来。 | ||

|

<<仏木寺:大師堂>> 本当に、弘法大師はいろいろの物を唐から投げている。 宝珠: 42番札所仏木寺 独鈷杵:36番札所青龍寺 三鈷杵:高野山壇上伽藍 五鈷杵:38番札所金剛福寺 | ||

|

<<仏木寺:鐘楼>> 珍しい、茅葺の屋根。元禄時代の再建らしい。 境内は、本坊の工事中らしく、雑然としていたが、本堂の方は静謐の雰囲気を保っていた。 | ||

|

<<明石寺(めいせきじ):仁王門>> 四国霊場第43番札所 源光山明石寺。 仁王門は明治34年(1901年)の再建。 | ||

|

<<明石寺:本堂>> 欽明天皇(在位532-571)の勅願により、円手院正澄という行者が、唐からの渡来仏であった千手観音菩薩像を祀るため、 七堂伽藍を建立して開創したのが起源とされている。 天平6年(734年)には、寿元行者が熊野より十二社権現を勧請して、修験道の中心道場とした。 さらに弘仁13年(822年)に、弘法大師が嵯峨天皇に奏上して勅命を受け、諸堂を再興したという。 本堂は、明治23年(1890年)の再建。 本尊は、千手観音坐像。 外陣の天井には、信徒によって奉納された絵馬が天井絵として飾られている。 明治期の建築群の、重厚な雰囲気が周りを包んでいる。 | ||

|

<<明石寺:大師堂>>

大師堂は明治13年(1880年)の再建。 | ||

|

<<大寶寺(だいほうじ):仁王門>> 四国霊場第44番札所 管生山大寶寺。

仁王像は、室町時代の享徳4年(1455年)、越前国の仏師を招いて造らせたと伝えられる。 <<大寶寺:参道>> 駐車場を出ると、赤い橋を渡る。 上り道になると、周りの雰囲気ががらりと変わり、神域に入った感じがする。 沿道には、小さな祠や、石像が置かれている。 中ほどに仁王門があり、10分ほどで、本堂のある境内に着く。 ここは、44番目の札所ということで、八十八か所霊場の真ん中にあたり、「中札所」と言われる。 久万高原の中にあり、標高は560mで、札所の中では5番目の高さにある。 | ||

|

<<大寶寺:本堂前石段>> 創建は古墳時代にさかのぼり、百済から来た聖僧が、携えて来た十一面観世音菩薩を、山中に安置したのが始まりとされる。 大宝元年(701年)に、安芸国から来た明神右京、隼人という兄弟の狩人が、その像を発見し、草庵を建てて祀った。 ときの文武天皇(位697-707)は、この奏上を聞き、早速勅命を出して寺院を建立し、元号にちなんで「大寶寺」とした。 弘仁13年(822年)に弘法大師が来錫し、宗派を真言宗に改めた。 | ||

|

<<大寶寺:本堂>> 本堂は、大正14年(1925年)の再建。 本尊は、十一面観世音菩薩。 | ||

|

<<大寶寺:大師堂>> 大師堂は大きくて全景が撮れなかった。 大師堂は、昭和59年(1984年)の再建。 | ||

|

<<大寶寺>> | ||

|

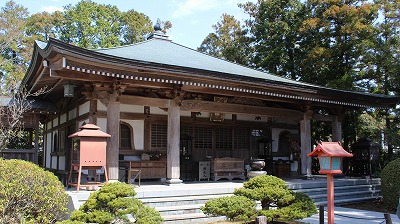

<<岩屋寺(いわやじ):山門>> 四国霊場第45番札所 海岸山岩屋寺。 海岸山の号は、弘法大師作とされる 山高き谷の朝霧海に似て 松吹く風を波にたとえむ の歌による。山中の霧を海にたとえた歌である。 昭和9年(1934年)の建立。 | ||

|

<<岩屋寺:参道>> 県道わきの駐車場に車を停め、赤い欄干の橋を渡る。 こちら側にも、駐車場があった。でも、先のことを考えると、大した違いではない。 登り始めるとすぐに、石の門柱があり、その上に小さな仁王像が立っている。 仁王門の代わりのようなものかな。

赤い橋を渡って、なおも山道は続く。 石仏や石碑が、両脇を占めている。 本堂まで、約20分弱、かかったことになる。かなり息が切れた。 弘仁6年(815年)、霊地を探して山に入った弘法大師はひとりの女人と出会う。 女性は岩窟にこもり、法華三昧を成就し、神通力を身につけ、法華仙人と称していた。 だが、仙人は、大師の修報に篤く帰依し、全山を献上した。 大師は、木造と石造の不動明王像を刻み、木造をご本尊とし、石像を奥の院の秘仏として岩窟に祀り、 全山をご本尊の不動明王として開創したという。 | ||

|

<<岩屋寺:仁王門>> 本堂の奥にひっそりと建っている。言われなければ、仁王門とはわからない。 歩き遍路は、44番札所大寶寺から尾根伝いに山道を抜けて、こちらから参拝するので、境内の入り口になる。 車で来る遍路は、いわば裏口から参拝しているようなものらしい。 仁王門は、寛政2年(1790年)の建立。 | ||

|

<<岩屋寺:本堂>> 本堂の脇の大きな岩に目がいく。 法華仙人窟跡という。無数の穴が穿たれ、はしごがかけられている。 修験道の修行場とはかくなるものかと見せつけられる。 本堂は、標高585mにあり、八十八カ所の中で4番目の高さとなる。 前の札所より、わずかにこちらが高いことになる。 本堂は、昭和2年(1927年)の再建。 本尊は、不動明王。 | ||

|

<<岩屋寺:大師堂>> 正面向拝の柱は左右とも双子柱で、先が細く、バラの飾りがつき、下部には溝彫りが施されている。 母屋の四隅は、三本組の柱になっているなど、随所に西洋建築のディテールが取り込まれている。 大師堂は、大正9年(1920年)の再建。 | ||

|

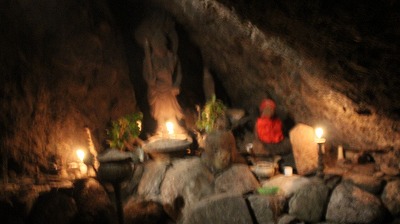

<<岩屋寺:穴禅定>> 本堂の下に穴禅定と呼ばれる、全長20mほどの洞窟がある。 奥に、細いローソクが立っているだけで視界はきかない。 途中までは手すりがあるのでなんとか行けるが、その先は足元がおぼつかなく足が進まない。 | ||

|

<<岩屋寺:穴禅定内部>> 右から、地蔵菩薩、不動明王、弘法大師の石像が置かれている。 |