2022年3月18-19日

18日は雨の予報で、晴天は諦めていたのだが、当日はやっぱり雨が降っている。 お寺廻りなので、天気を気にする必要はないのだが、灯明や線香に火をつけることを考えると、晴れていたほうが楽になる。 早めに上がることを期待して、廻ることにした。

<<清瀧寺>>

|

2022年3月18-19日 18日は雨の予報で、晴天は諦めていたのだが、当日はやっぱり雨が降っている。 お寺廻りなので、天気を気にする必要はないのだが、灯明や線香に火をつけることを考えると、晴れていたほうが楽になる。 早めに上がることを期待して、廻ることにした。 |

<<清瀧寺>> |

|

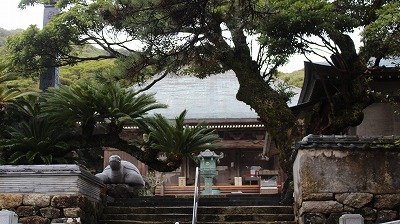

<<清瀧寺(きよたきじ):仁王門>> 四国霊場第35番札所 醫王山清瀧寺。 高速道路の下をくぐると、途端に道幅が狭くなる。目の前には山が近づいてくる。 さらに、脇道を入ると、お寺の門柱が立っている。間違いではないようだ。 対向車が来てもすれ違いができないような細い山道が続く。 雨も降っているので、対向車が来ないことを祈りつつ進む。 ようやくお寺に着く。いつも思うのだが、こんな山奥にどうやってこんなお寺を作るのだろうか。 それにしても途中は、山道とは言いつつも、民家がちらほら建っている。 狭い山道を普段使っているのだろうか。 車を停めてから境内を進むと、石段の下に仁王門が見えた。 晴れていれば、下りていくところだが、この雨では二の足を踏んでしまう。 仁王門の天井画が有名だそうだ。少し残念。 <<清瀧寺:本堂と大師堂>> 境内の正面に厄除け薬師如来立像が立っている。 背後には、右に本堂、左に大師堂。 | ||

|

<<清瀧寺:厄除け薬師如来>>

| ||

|

<<清瀧寺:本堂>> 養老7年(723年)、僧行基が行脚の途中、この地で霊気を感じ、自ら薬師如来を彫刻した。 これを本尊とし、堂宇を建て、釋本寺と名付けて開山したという。 弘仁年間(810-824)に弘法大師が巡錫の際、本堂から300mほど上の岩の上に壇を築き、 五穀豊穣を祈願して一七日の修業を行った。 満願の日に、壇を杖で突くと、清水が湧出し、鏡のような池ができたため、鏡池院清瀧寺と改称した。 土佐氏は和紙の産地。和紙を梳く重要な水源として、信仰を集めることになった。 先の薬師如来の寄贈者が製紙者と言うのも、ここにつながる。 本尊は、木造薬師如来立像。 <<清瀧寺:大師堂軒先>> | ||

|

<<青龍寺(しょうりゅうじ):仁王門>> 四国霊場第36番札所 独鈷山青龍寺。 土佐湾の内に、陸地にしがみついているような形の半島がある。横浪半島という。 抱え込まれた海を浦ノ内湾という。奥行きは8.8kmもあるが、湾口は1.2kmしかない。 その横浪半島の先端の山の上に青龍寺がある。 この寺も、昔のお遍路は湾口を渡し船で渡ったというが、昭和48年(1973年)に、宇佐大橋ができて便が良くなっている。 | ||

|

<<青龍寺:三重塔>> 仁王門の脇に三重塔がある。 かろうじて、仁王門の庇の下から写真を撮る。 | ||

|

<<青龍寺:本堂前の石段>> 本堂までは、170段の石段が続く。 雨ふりで石段で、ちょっと気が萎えるようであるが、それほどきつい坂でもない。 なんとか、こらえて上ることができた。 | ||

|

<<青龍寺:本堂>> 延暦23年(804年)、弘法大師は遣唐使の一員として唐に渡り、 長安の青龍寺で恵果阿闍梨に真言密教の教えを受け、 大同元年(806年)、帰朝する。 その際、有縁の地に至るように祈願して独鈷杵を投げた。 大師がこの地を巡錫しているとき、山上の老松に独鈷杵を感得し、嵯峨天皇に奏上。 弘仁6年(815年)、恵果和尚を偲んで同名の青龍寺を建立した。 本尊は、波切不動明王。 | ||

|

<<青龍寺:大師堂>> 似たような伝説は、三鈷杵を投げて松にかかった、高野山の例がある。 また、波切不動明王は、弘法大師が乗った遣唐使船が暴風雨にあった際、不動明王が現れて剣で波を切って救ったことから、 その姿を医師に刻んだという。 また、元横綱の朝青龍は、当地の近くの明徳義塾に相撲留学をしており、当寺の石段を使って足腰を鍛えていたという。 しこ名も、寺名の青龍寺からとっている。 | ||

|

<<青龍寺:不動明王像>> 雨の激しさは、最高潮。 不動明王も雨に打たれている。 一足早く、桜が開いている。 | ||

|

<<岩本寺(いわもとじ):仁王門>> 四国霊場第37番札所 藤井山岩本寺。 青龍寺から岩本寺までは、海岸沿いの横浪黒潮ラインを通るのだが、今日は雨で景色は見えない。 道の駅で昼食をとる。少し雨足が弱くなってきた。どうやら峠を越えたらしい。 | ||

|

<<岩本寺:本堂>> 天平年間(729-749)に、聖武天皇の勅を受け、行基がここから3kmほど離れた地に開創した、福円満寺を前身とする。 その地には仁井田明神があり、福円満寺はその別当寺とされた。 弘法大師は、弘仁年間(810-824)にこの寺を訪れ、一社に祀られていた仁井田明神の五つの御神体を五つの社に分け、 それぞれの社に、不動明王像、観音菩薩像、阿弥陀如来像、薬師如来像、地蔵菩薩像を本地仏として安置した。 また、末寺五カ寺を建立した。 天正年間(1573-1592)に兵火によって焼失し、その後一時再興するも、衰退した。 一方、岩本寺は、福円満寺から足摺に向かう途中の宿坊(岩本坊)で、繁盛していた。 福円満寺の衰退に伴い、寺の法灯及び別当職が継承され、岩本寺となった。 本堂は、昭和53年(1978年)の再建。 5体の本尊が安置されている。 再建時に、全国から公募した575枚の絵が天井を飾っている。 | ||

|

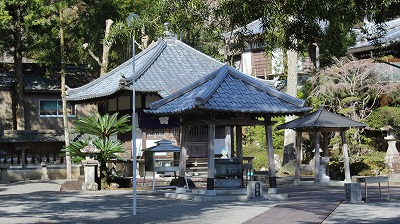

<<岩本寺:大師堂>> 境内で一番古い建物と言われ、200年ほど前に建てられたという。 | ||

|

<<岩本寺:手水屋>> 手水鉢に生花が浮かんでいた。雨の中、一瞬の清涼が感じられらた。 青龍寺から岩本寺まで58km、岩本寺から金剛福寺まで87km、金剛福寺から延光寺まで59kmと、 この前後は、札所間の距離が最も長い区間になっている。 | ||

|

<<金剛福寺(こんごうふくじ):仁王門>> 四国霊場第38番札所 蹉陀山金剛福寺。 (※蹉陀山の2文字目は足偏) 仁王門の扁額は、嵯峨天皇の宸筆で「補陀落東門」と彫られている。

<<金剛福寺:石段>> ようやく、と言った感じで金剛福寺に着いた。 足摺岬の先端に建つ。 ここまで来ると、植生の違いに驚かされる。 石段の上にせり出しているのは、蘇鉄の木だろうか。 めったに見ない光景である。 | ||

|

<<金剛福寺:本堂>> 弘法大師が唐から帰朝する際、五鈷杵を投げ、足摺岬に飛来したという。 大師はこの地に補陀落の世界を感得し、嵯峨天皇に奏上して、勅願により伽藍を建立した。 さらに「補陀落東門」の勅額を受け、開創した。弘仁13年(822年)のことである。 寺名は、金剛杵(五鈷杵の別名)と、観音経の「福聚海無量」の福の字に由来している。 大師は、唐からたくさんの金剛杵を投たらしい。 本尊は千手観世音菩薩。 | ||

|

<<金剛福寺:大師堂>> 南の海の彼方にあるという観音菩薩が住む補陀落浄土を目指して、船に乗って渡ろうとする捨身行を補陀落渡海と言う。 足摺岬と、紀州熊野が、補陀落渡海の聖地で、平安時代から江戸時代にかけて多くの渡海僧が現れている。 この修行の出発点は、足摺岬の場合は金剛福寺であり、紀州熊野の場合は補陀落山寺になる。 | ||

|

<<金剛福寺:庭園>> 仁王門をくぐり、正面に本堂がある。 左側には大きな池が作られ、大きな石が、周りを囲んでいる。 | ||

|

<<金剛福寺:多宝塔>> 明治13年(1880年)建立、高さ19.14m。 | ||

|

<<金剛福寺:仏像群>> 五智如来・十三仏・千手観音の鋳造仏が108体境内に配置されている。 ほぼ、等身大に近い仏像が、百体以上並んでいるのは壮観であり、ある意味怖くもなる。 | ||

|

<<金剛福寺>> | ||

|

<<延光寺(えんこうじ):仁王門>> 四国霊場第39番札所 赤亀山延光寺。 神亀元年(724年)に、僧行基が聖武天皇の勅命を受け、安産厄除け祈願の薬師如来を刻んで本尊とし、 堂塔を建て、亀鶴山施薬院宝光寺として開創した。 その後、延暦14年(795年)、弘法大師が来錫し再興を図る。 この時、大師が錫杖で地面を突いて出た霊水が、今日も伝わる「眼洗い井戸」である。 | ||

|

<<延光寺:本堂>> 延喜11年(911年)、境内にいた赤亀がいなくなり、しばらくして竜宮から梵鐘を背負って戻ってきた。 そのため、寺名を「赤亀山延光寺」と改めたという。 寺内には、延喜11年の銘の入った梵鐘が、今も伝わっている。 本尊は、薬師如来。 | ||

|

<<延光寺:大師堂>> | ||

|

<<延光寺>> 昨日とはうって変わって快晴。 桜の開花も間近い。 このお寺で高知県はおしまい。次からは、愛媛県になる。 |