2022年3月17-18日

高知県は2度目とはいいつつ、前回(2020年)は半日ほどの滞在で、訪れたというほどではない。 初めてといっていいし、これから再び訪れることも考えられない土地であるので、 心置きなく、めぼしいところは見ておきたい。

かねてから現存天守(江戸時代の天守閣が残っているお城)を巡っており、 今回の遍路旅のもう一つの目的は、高知城と宇和島城の訪問になる。

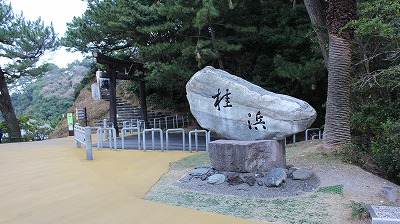

<<桂浜:坂本龍馬像>>

|

2022年3月17-18日 高知県は2度目とはいいつつ、前回(2020年)は半日ほどの滞在で、訪れたというほどではない。 初めてといっていいし、これから再び訪れることも考えられない土地であるので、 心置きなく、めぼしいところは見ておきたい。 かねてから現存天守(江戸時代の天守閣が残っているお城)を巡っており、 今回の遍路旅のもう一つの目的は、高知城と宇和島城の訪問になる。 |

<<桂浜:坂本龍馬像>> |

|

<<高知駅前:土佐三志士の像>> 左から、武市半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎。 土佐藩で、幕末に活躍し、非業の死を遂げた志士たちである。 大きくて立派な像であるが、そんなに古くはない。 大河ドラマ「龍馬伝」の放映の翌年に開催された、県主催の「志国高知 龍馬ふるさと博」の目玉企画として作成された。 もちろん銅像ではなく特殊加工された発泡スチロール製だという。 大きな台風の際には、避難することもあるという。 | ||

|

<<高知城:追手門>> 関ケ原合戦で活躍した山内一豊は、掛川から当地に移封され、土佐二十四万石の当主となった。 彼は、当地を新城の地と定め築城を開始、慶長16年(1611年)、三の丸の完成で、全城郭が揃った。 追手門は、寛文4年(1664年)の再建、享和元年(1801年)の大修理を経て現在に至る。 天守閣と追手門が、両方とも現存している城は、他に丸亀城と弘前城。 天守閣と追手門を、無理なく1枚の写真に収められるのはここだけである。 | ||

|

<<高知城:板垣退助像と天守閣>> 一豊像は城外の県立図書館の前に、千代像は城内追手門の内側にある。 千代像は、昭和40年(1965年)の建立。 一豊像は、初代は大正元年(1912年)の建立。現在の像は平成8年(1996年)の再建。

板垣退助像は、杉の段に上がる石段脇にあり、天守閣を望む。 板垣の像が、一番いい場所をとっているような。 板垣退助像は、初代は大正12年(1923年)除幕、現在の像は昭和31年(1956年)の再建。 写真左半分の真ん中に板垣退助像、その向こうに追手門。 <<高知城:天守閣>> 現在の天守は、享保の火災による焼失を経て、寛延2年(1749年)に、再建されたもの。 外形は焼失前の天守を忠実に再現しているという。 高知城は、大高坂山(標高44.4m)に築かれた平山城で、天守閣は、現存12天守の一つ。 | ||

|

<<高知城:天守閣と本丸御殿>> 高知城には、本丸御殿が現存している。 天守閣と本丸御殿がともに現存しているのは、ここだけだそうだ。 二の丸から詰門をくぐって本丸に出る。 他の天守では、天守台の石段を上って天守閣に入るのだが、 ここは、まず、本丸御殿に入って、そこから天守閣に入るようになっている。 | ||

|

<<高知城:城郭模型>> 天守内は、現存天守らしく、急な階段と薄暗い室内。 大きな場所を占めていたのが、城郭の模型。 かなりの部分が現存していることが分かる。 | ||

|

<<高知城:天守閣からの郭内>> 最上階から外の廻縁高欄に出る。 金網もガラスにも遮られることなく、外を見ることができる。 | ||

|

<<桂浜>> 明日は雨が降ることが分かっていたので、晴れているうちにと、桂浜まで足を延ばした。 市内からは、車で30分ほど。 ここも、平日とあって、混雑していない。 まずは、お目当ての坂本龍馬像へ。 | ||

|

<<桂浜:坂本龍馬像>>

| ||

|

<<桂浜:桂浜から龍王岬>> 浦戸湾口の、龍頭岬と龍王岬の間に広がる海岸。 東の龍頭岬の高台には坂本龍馬の銅像があり、西の龍王岬には龍王宮がある。 きれいな浜ではあるが、海水浴はできない。 潮流が急で、危険だという理由である。 | ||

|

<<桂浜:龍王岬>> 岬の先端にある赤い社が龍王宮。 | ||

|

<<桂浜:龍王宮>> 海津見神社、祭神は大海津見神。 | ||

|

<<足摺岬>> 次の日は、足摺岬に。 朝から降っていた雨も、夕方が近づくにつれ、ようやく上がり、時々、日も差すようになっていた。 足摺岬展望台からの絶景。 左に天狗の鼻、右に足摺岬灯台。 | ||

|

<<足摺岬:中浜万次郎像>>

| ||

|

<<足摺岬:足摺岬灯台>> 大正3年(1914年)初点灯。 地上からの高さ:18.1m 水面からの高さ:60.6m 前回は、東の室戸岬に行くことができた。 照度などは、室戸岬のほうが大きいようだが、形は足摺岬のほうが段違いにスマートである。 展望台からは、椿のトンネルを抜けて、5分ほどで灯台に着く。 | ||

|

<<足摺岬七不思議:地獄の穴>> かつて、足摺岬の一帯は、第38番札所金剛福寺の境内であり、弘法大師ゆかりの言い伝えのある珍しいものが散在している。 足摺岬の七不思議と言われているが、実際には二十以上もあるという。 地獄の穴:

| ||

|

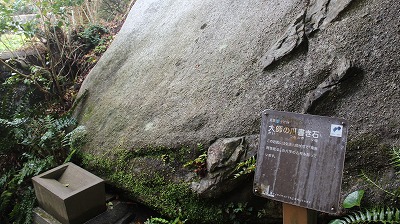

<<足摺岬七不思議:大師の爪書き石>> 足摺岬灯台の入り口の手前に大師の爪書き石がある。 写真ではうまく写っていないが、間近で見るとそれらしき文字が見える。 大師の爪書き石:

| ||

|

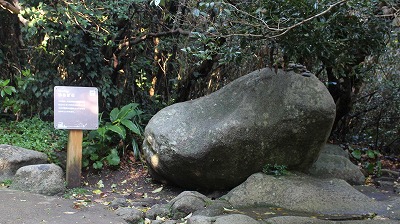

<<足摺岬七不思議:亀石>> 亀石と聞くと、奈良飛鳥路の亀石を思い浮かべてしまう。 こちらの石のほうが亀に似ている。 亀石:

| ||

|

<<足摺岬七不思議:ゆるぎ石>> ゆるぎ石:

| ||

|

<<足摺岬:白山洞門>> 足摺岬先端にある海蝕洞。 大きな岩山に、高さ16m、幅17m、奥行き15mの大きな穴が開いている。 万次郎足湯からは、足を湯につけながら、この洞門を上から見下ろすことができる。 見る角度によって、洞門はハートの形に見える。 また、洞門の上の岩には、口づけをしているような、洞門と同じ大きさの、少女の顔が浮かんでいる。 | ||

|

足湯のそばからかなり急な階段を下って、海岸にでて、間近に見ることができる。。 階段も気持ち前下がりになっているので、歩きにくいことこの上なし。 ホテルの大浴場を思い浮かべながら、奥さんと二人で、息を切らす。 | ||

|

<<足摺岬:叶崎展望台>> 足摺岬から西に直線20kmほどのところに叶崎がある。 ここも、絶景の海岸線である。 |