2019年7月14日

北陸道を走っていると、富山を過ぎたあたりで倶利伽羅峠という名を見ることがある。 源平の古戦場としてその名は知られているし、木曽路を通った時には木曽義仲の故地ともされている。 いずれにしても、もっと関西の近く、岐阜の山の中にあるような気がしていた。

それ以来、いつか訪ねてみようと思っていた。

<<宮島峡:二の滝>>

|

2019年7月14日 北陸道を走っていると、富山を過ぎたあたりで倶利伽羅峠という名を見ることがある。 源平の古戦場としてその名は知られているし、木曽路を通った時には木曽義仲の故地ともされている。 いずれにしても、もっと関西の近く、岐阜の山の中にあるような気がしていた。 それ以来、いつか訪ねてみようと思っていた。 |

<<宮島峡:二の滝>> |

|

<<倶利伽羅峠>> 倶利伽羅峠は、富山県・石川県の県境にある峠で、昔はこの峠を越える道が、正式の道であった。 明治以降、北の天田峠越えが正式となり、国道8号や、北陸本線も、天田峠にトンネルを掘って通じている。 現在の倶利伽羅峠は、歴史国道として整備されている。 地図を見ると、ここから北は能登半島につながり、南は白山がそびえている。 確かにこの峠が、金沢に向かう道になるのだと分かる。 | |

|

<<倶利伽羅峠:猿ケ馬場平家本陣>> ここは、平維盛が本陣を置いた場所。 今でこそ、峠道は狭いのだが、戦いの当時は、この山の各所に平家の軍勢が散らばり、源氏勢と対峙していたのである。 道の有無など、関係ないと言えばいいのか。 木が生い茂って、昼なお暗い雰囲気、時折雨の音がする。 | |

|

<<倶利伽羅峠:源氏ヶ峰>> 倶利伽羅峠の展望台から源氏ヶ峯方向を見る。 ここから、源氏ヶ峯にかけての一帯に、平家側の陣が敷かれていた。 多分、写真の左側の尾根伝いに陣があったのではないか。 一方、写真左の方向から木曽義仲軍が攻め込んできている。 義仲は、別動隊を迂回させ、右方向から急襲させる。 逃げ場所を失った平家軍は写真右奥の谷地に、追い落とされていったのだという。 | |

|

<<倶利伽羅峠:源平供養塔>> 源平両軍の戦死者を悼んで、昭和49年(1974年)に建立された。 倶利伽羅合戦は、寿永2年(1183年)のことである。 | |

|

<<倶利伽羅不動寺>> 倶利伽羅はサンスクリット語kulikahに由来し、龍王の名前とされた。不動明王に念ずる功徳が龍に移り、 龍を使って加護を受けるという信仰が生まれた。倶利伽羅不動とは黒い竜が剣に巻き付いた像を言う。 養老2年(718年)、インドの高僧善無畏三蔵法師が倶利迦羅不動明王の姿を彫刻し、元正天皇の勅願により奉安された。 弘仁3年(812年)、弘法大師が諸国をめぐる途中でこの像を拝し、お前立を自ら彫って奉安し、長楽寺を開山した。 倶利伽羅合戦の際に焼失したが、源頼朝によって再興された。 その後、幾たびかの衰退と中興を繰り返した後、昭和24年(1949年)、堂宇が再建され倶利伽羅山不動寺として復興された。 高野山真言宗別格本山である。 <<倶利伽羅不動寺:手水舎>> 手水舎には、色とりどりのあじさいの花びらが、水面に浮かべられている。 そればかりでなく、境内のあちこちにあじさいが咲いている。 | |

|

<<倶利伽羅不動寺:五重塔>> 昭和51年(1976年)の新築、コンクリート製、高さ8m。 | |

|

<<倶利伽羅不動寺:本堂>> 本堂の中から朗々としたお経が聞こえてきた。 法用でもあるのかと中を覗いてみたら、一般の方がお経を読まれていた。 何とも良い声だ、玄人はだしとはこのことか。 本尊は倶利伽羅不動尊。 | |

|

<<倶利伽羅不動寺:恵比寿と大黒>> 裏口(どっちが裏か表かわからない)には、恵比寿と大黒がいて、あじさいに囲まれている。 もうちょっと手入れをしてもいいのにななどと、勝手なことを思っている。 ここはちょうど石川県と富山県の境になる。不動寺は石川県、倶利伽羅古戦場は富山県。 行き帰りの道は、石川県と富山県を行ったり来たりする。 | |

|

<<宮島峡:一の滝>> 小矢部川の支流子撫川の上流に、宮島峡という景勝地がある。 さして標高が高いわけでもなく、奇岩や断崖が迫っているわけでもない。 子撫川ダムから流れ出る水流がいくつもの滝となって下っている。 昔、この近辺には「宮島保」という荘園があり、当時からこの渓谷が有名だったらしい。 下流から遡っていくと一番最初に出会うのが一の滝である。 高さ3mと高くはないが、川幅一杯(63m)にひろっがっており、水量も豊富で、見応えのある滝である。 ここには10台程度が停まれる駐車場があり、トイレも完備されている。 訪れた時は駐車場は一杯かと思われたが、一番奥にかろうじて一台分のスペースが空いており、停めることができた。 二の滝まで、川沿いに遊歩道があり、ここに車を停めて二の滝付近まで行くこともできる。 | |

|

<<宮島峡:二の滝>> 一の滝から二の滝までは約500m。 遊歩道がつながっていると思ったのだが、途中でいったん車道に上がらないといけない。 二の滝は高さ5m、一の滝と同じく、川幅一杯に広がって、水しぶきを上げている。 | |

|

<<宮島峡:二の滝の上の滝>> 100mほど上流に落差1mの小さな(でも川幅一杯は同じ)滝がある。 ここまで来て、一の滝の駐車場に戻ることにした。 | |

|

<<宮島峡:竜宮淵>> 車に乗って,竜宮淵の駐車場に。ここには、五台ほどのスペースがあるのだが、一台も停まっていない。 ここでよいのだろうか。看板もないし・・。 降りても、どこにも案内板らしきものがない。 と、そばの畑でお仕事をしていたおじさんが、道を教えてくれた。 やっぱり、ここでよかったみたい。 二の滝から、ここに来るまでの間に、川がどこかでUターンしたみたいで、上流から下る格好になってしまい、 方向感覚が狂ってしまった。 竜宮淵には、コペンハーゲンにある人魚の像にそっくりの像がある。 <<宮島峡:三の滝>> 竜宮淵の先に三の滝がある。ここも、落差はそれほどでもないが(2m)、幅は40mもあって、しばし時を忘れる。 宮島峡の川岸には、全部で12体のビーナス像が置かれている。 人魚の像や、ミロのビーナス像など、有名な彫刻や絵画を題材にして作成されているという。 小矢部市は、メルヘン小矢部のキャッチフレーズで、公共施設にメルヘン風のデザインを採用したり、 ブロンズ像を各所に設置したりしている。 | |

|

<<高岡大仏>> 大通りから、狭い一方通行の道に入り、ようやく駐車場にたどり着く。 日曜日ではあるが、幸いなことに、すいている。 目の前には、大仏の大きな背中がそびえたち、期待が高まる。 高岡大仏。鳳徳山大佛寺という、浄土真宗のれっきとしたお寺である。 銅製阿弥陀如来坐像。全体の高さ15.85m、坐像の高さ7.43m、総重量65t。 鎌倉時代の初期に木造大仏が建立されるが、その後、幾たびかの火災と再建を繰り返す。 明治33年(1900年)の高岡大火による焼失をへて、昭和8年(1933年)に、銅製の阿弥陀如来坐像として再建されたのが、 現在の像である。 台座の下は回廊のようになっていて、自由に立ち入ることができるようになっている。 周囲には、かつて七本杉と称され、ご神木とあがめられていた杉の古木が伐採された際に、 その古材を再利用して13枚の仏画が描かれ、ここに飾られている。 また、中央には、高岡大火の際に焼失した木造大佛の頭が祀られている。 大きさや歴史などから、日本三大大仏に数えられることもある。 | |

|

<<高岡古城公園>> ここは、加賀前田家二代当主利長公が隠居城として築造した高岡城の城跡を、明治以来、公園として開放したものである。 高岡城自体は、元和元年(1615年)の一国一城令により廃城となっている。 早期に廃城となったものの、加賀藩は実質的な城としての保全を図るため、手を加えることを避け、 水濠や林など、人工的な手が加わらず、自然のままに保全され、現在に至っている。 | |

|

<<高岡古城公園:朝陽の滝>> 水濠沿いに、流れ落ちる滝と聖観音菩薩像がある。 昼なお暗いとはこのこと。かなりの人が公園内に入っていると思うのだが、全く人の気配がしない。 おまけに、雨まで降りだしてきた。 | |

|

<<高岡古城公園:前田利長騎馬像>> 古城公園内には、こういった広場の他に、市民体育館、動物園、市立博物館、市民会館などの施設があり、 総面積は、21万km²、東京ドームの4.5倍になる。 | |

|

<<高岡古城公園:射水神社>> 本丸跡には、射水神社がある。 太古より二上山(高岡市の北にある山:標高274m)を神体として、その麓に鎮座していたらしい。 戦国時代に社殿が焼失したが、加賀藩の援助を受け復興した。 明治維新の神仏分離令のあおりを受け、疲弊していたため、高岡城本丸跡地に遷座し、復興したものである。 現在の社殿は、明治33年(1900年)の高岡大火で焼失したのち、明治35年(1902年)に再建されたものである。 紅梅。樹齢400年とか。 複雑な形にねじ曲がっており、下のほうにハート型の穴が開いている(写真では三角形みたい)。 幹には、干支である金のイノシシの置物がある。 | |

|

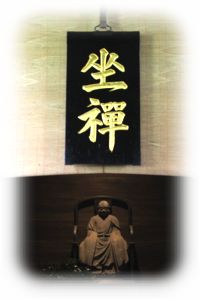

<<瑞龍寺:山門>> 高岡山瑞龍寺、加賀前田家三代藩主利常によって、慶長19年(1614年)に創建された。 その後、伽藍整備が進められ、完成を見たのは、寛文3年(1663年)頃であったという。 縦に総門、山門、仏殿、法堂が並び、左右に回廊が廻って諸堂を配する伽藍配置である。 そのうち、山門、仏殿、法堂の三棟が、富山県唯一の国宝に指定されている。  =禅堂入口 道元禅師の像= <<瑞龍寺:仏殿と法堂>> 伽藍配置や、回廊などを見ると、永平寺のそれを思い出す。 山門、法堂、回廊で囲まれる一角は、一面に芝生が敷かれ、緑が美しい。 お寺には珍しい光景なのかな? 山門:正保2年(1645年)竣工、 その後火災により焼失。 現在の門は、文政3年(1820年)の再建。 仏殿:万治2年(1659年)竣工。本尊は釈迦如来。 法堂:明暦元年(1655年)竣工。 <<瑞龍寺:法堂内部>> 厳な雰囲気。内部に入ってから、さらに廊下に上るという二重構造? |